ふたつの場所 松﨑友哉

巨大な月が出て火星が近づいた。天気予報では晴れだと言っていたにも関わらず激しいにわか雨が今月は何度か降った。

縦2m44cm、横1m22 cmのMDFボードを丸ごとトレッスル脚にのせた巨大簡易テーブルの上には金づち、テープメジャー、2パックフィラー、カッター、紙やすり、のみ、デウォルトのドリルドライバー、スクリューセット、 ドリルビッツセットなどが散乱していたが、それらをがっさりと脇に追いやり、チェリートマト、コスレタス、ハム、 アボカド、フムス、ファラフェルなどスーパーで仕入れた食材を広げて、それらを各々ピタブレッドにくるんで食すというスタイルの昼食をわたしは同僚のFとLとでとっていた。ここは職場の作業室である。その日はわたし達3人だけしか出勤しておらず、職場の雰囲気はいつになくゆったりとしたものだった。Lが言う。

「わたしのフラット・メイトはイベントのオーガナイザーをやってたからもう全部ふっとんじゃって大変ね、今後の見通しも立たないまま収入がゼロになっちゃって。他の友人も失業してロンドンから出ていった人とか実家に帰った人とか何人かいるわ。」

するとFが続けて言った。

「ああ、僕の周りでも失業した人が何人かいるし、同じく一旦ロンドンから離れて違う街に移った人も結構知ってるよ。」

わたしは、やはりそうか、と思っていた。世間では失業者が増えている。先日わたしの大学時代からの友人も職場復帰への目処が立たないということで一旦アイルランドへと帰郷した。彼女曰く、友達に会えず会食やイベントへも出かけられないのならこんな生活費の高いロンドンにいる意味がない、ということらしかった。

「これからロンドンという街も変わっていくのかな?リモート・ワークが出来る人はどんどん郊外に引っ越しちゃって、現場仕事の人だけが市内に住むみたいな。空き家が増えてまた昔のようなロンドンになるのかな。」

とわたしがどちらに向けてということもなく口すると、

「ロンドンの地価が急激に下がるってことはちょっと考えにくいけど。でも今年の冬次第かもね、この先こんな状態がスペイン風邪のときのように2年も続いたらヤバいよね。」※

とFが言う。わたしはLに、

「ロンドンを出て行きたいと思う?」

と話を振ると、彼女は間髪入れずに、

「100%出ていきたい。わたしこの間ベルリンに行ってきたんだけど、住んでる人も街の雰囲気もすごくリラックスしててなんだかロンドンに住んでるのがバカらしくなったわ。ここにいると家賃は高いし色々と生活も厳しいから人の心が狭くなるのよ。だから笑顔で挨拶するくらいの簡単なことが出来ない人がいっぱいいるのよね、この街には。」

わたしとFは苦笑した。20代であるLは自分探しの途上にあった。大学ではアート・ヒストリーを学んでみたもののそれほど現代アートにのめり込むことが出来ぬまま成り行きでこの業界に入った彼女は、「なんでこんなところにいるのよ、わたし」と鬱屈とした日々を送りながら常に「ここではないどこか」を夢見ていた。

「問題はどこに移るかって事なのよ。そして何をするかってこと。」

と彼女は言った。基本的にデイ・ドリーマーであるわたし達3人はこうした妄想は得意である。わたしとFは矢継ぎ早に質問する。

「国内?それとも違う国?」

「違う国が良いな。あまり右寄りの政党じゃないところ。」

「ベルリンは?」

「うーん、パーティーとかドラッグとかありすぎて多分わたしだめになっちゃうと思う。」

歌手である母親と音楽プロデューサーをしている弟がいるというLは、どんな席でも一旦音楽が流れ出したら途端に水を得た魚のようにダンス・フロアに飛び出した。それから皆の手を引いて踊りに誘い、満面の笑みでその場にいる者全員の頬にキスをしハグをした。

「北欧は?」

「すごく良いんだけど、わたしはもう少し暖かいところがいいな。それにちょっとスパイスが足りない気がするの、北欧は。」

「じゃあポルトガルは?」

「ポルトガルは貧困率が高いから仕事見つけるのが大変じゃないかしら。それならスペインの方がいいかなぁ。」

Lは夢中になって妄想に耽っていたが、わたしとFはこうした会話を楽しみながらも目の前の現実は仮の世界ではないということを知っていた。今のこの一瞬もすべて本番であり時間は刻一刻と過ぎている。

「そういえばこの前下見に出かけた北イタリアのファーム・ハウス・プロジェクト、その後の進展は何かあった?」

とわたしがFに聞くと、Lは初耳だったらしく

「え、なにそれ?」

と目を丸くした。

建築家としての仕事もこなすFは諸外国に住む何名かの友人とともに、北イタリアにある古い農家と土地を共同で購入し、クリエーティブなコミュニティを作るという壮大かつ野心的な計画を立てていた。

「まだ全然初期段階だし具体的な進展はないけど、下見したおかげで次に考えるべき課題が見えたよ。例えば契約上で は共同出資の会社のようなかたちをとるべきか、とか出資者を他に募るやり方もあるかもしれない、とかね。」

そうFが説明すると、

「それって何?ビジネスとして利益をだしてやっていくってこと?」

とLが興味津々といった様子で質問する。

「いや、ビジネスではなくて純粋にクリエーティブなプロジェクトとしてやっていこうと思ってるんだけど。だからみんなそれぞれの仕事は持ちながら時間がある時にそこを利用するみたいな感じ。農場を買うって言ったって僕だってそんなお金は今はないし、いくら気の合う友人と言っても共同で何かすると仲違いもするだろうしさ、そうしたこと諸々をどうするのかってことをこれから学んでいかなきゃいけないんだろうなとは思うけど、でもそれを踏まえた上でも一生をかけてやるプロジェクトとしては不足のないやりがいのあるチャレンジだと思うんだよ。それに新しいことを始めるには今のコロナ禍っていう現状はある意味チャンスなんじゃないかなとも思うんだよね。」

Fは聡明な男である。あらゆる局面において人に頼ることなく冷静に物事を判断し決断することができる彼は、着々とそうした自身の能力を最大限に発揮できる場を築こうとしていた。Lは少し複雑な表情を浮かべてFの話を聞いていた。自分が何を欲しているのかをすでに見極めている彼に対しての嫉妬のような感情があったのかもしれない。

「ところであなたは?」

とLがわたしを見た。

「あ、僕?ええと、どこだろう。理想というか、完全な妄想を言うと僕もイタリアがいいな。ラ・スペーツィアみたいに海の見えるところで作品の制作をしながらおいしいワインを飲んだり魚介類を食べて一生をおくるみたいなさ。だけどそれはちょっと非現実的だから、もっと現実的な話をすると、やっぱり日本かなぁ。」

「へぇ、そうなんだ。近い将来に日本に帰ることあると思う?」

「うーんと、それはね、考えたりすることはあるんだけどまだよくわからないんだよね。もうロンドンに住んでる時間の方が僕は長くなっちゃったし、日本に住んでみたい気がしなくもないんだけど、色々と勝手も違って常識とか立ち振る舞いとかわからないことも多いしさ。」

「でもそんなの住みだしたらまたすぐに慣れるでしょ?言葉がわかるんだから。」

とFが食い下がる。確かにその通りではあるのだが。

「うん、まあそうなんだけど。言葉の問題というよりは、何というのかな、一応日本を出ようと思った時の理由みたいなものもあってさ、それは例えば村社会的で同調圧力が強い環境に育ったからそれが息苦しくて嫌だったこととか、細かいことを言い出したらきりがないけど、それに今はひょっとしたらもうそんなことないかもしれないし、でもとにかく日本は政治的にも社会的にも結構色んな問題があるから、ってまあ問題がない国なんてないんだけど。」

しどろもどろになっていくわたしをLとFはきょとんとして見ていた。わたしもこれ以上どう説明して良いのかわからなかった。不思議な話である。どの角度から世界を眺めているのか、その角度が違えば同じ言語で話していてもなかなか会話は成立しないものである。2人が気づいていたかどうかは知らないが、かつて日本にいた頃のわたしにとってロンドンという土地は「ここではないどこか」だったのだ。もう遠い昔のことではあるが、わたしはすでに一つ目の場所を去ったのである。一度そうした「ここではないどこか」を目指し、少なからぬ年月を過ごした人間がまた一つ目の場所へ戻った時にそこでどういった感情を抱くのかわたしにはわからなかった。

「でも将来的にはそのふたつの場所を行き来しながら生活できたら良いなと思うよ。」

とわたしがなんとかそうフォローをするとなぜかLが出し抜けに、

「イサム・ノグチみたいに?」

と言うので、わたしも吊られて、

「そう、イサム・ノグチみたいに。」

と答えたのである。

11/1/2020, London

松﨑友哉

※10月31日、イギリスのボリス(ジョンソン首相)は11月5日から最短で一ヶ月間の二度目のロックダウンを発表した。今年はやはり厳しい冬になりそうである。失業率が上がり、たくさんの人が住む家を追われ、貧困が引き金となる犯罪が増えるかもしれない。未来の若者の目に映るロンドンという街は20数年前のわたしの目に映ったそれとはもう変わってしまうのだろうか。

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

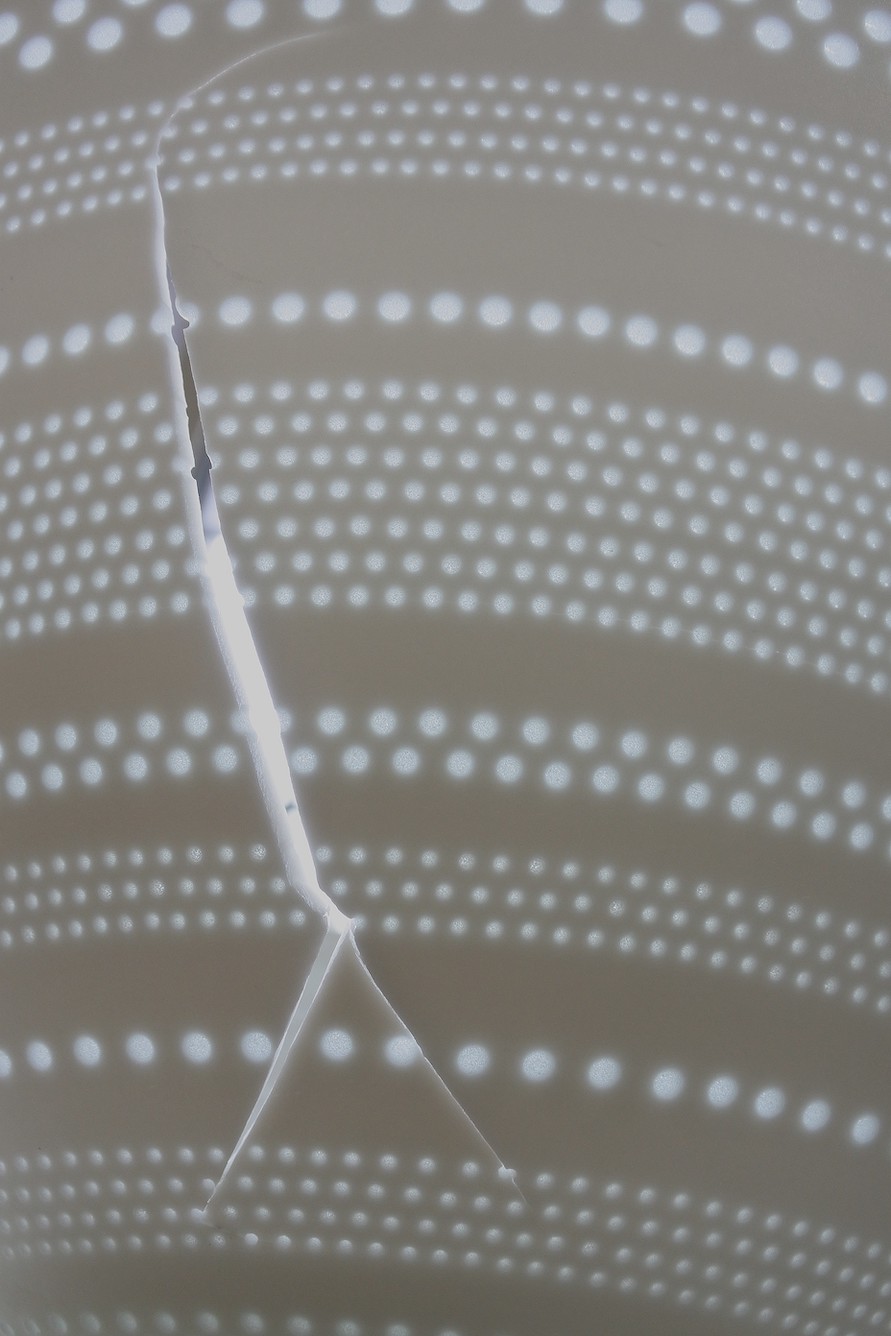

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

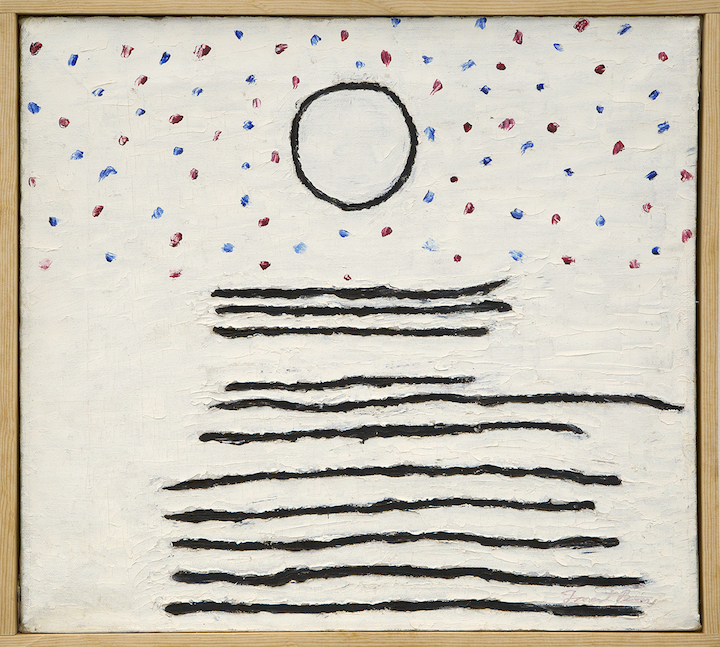

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!