展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

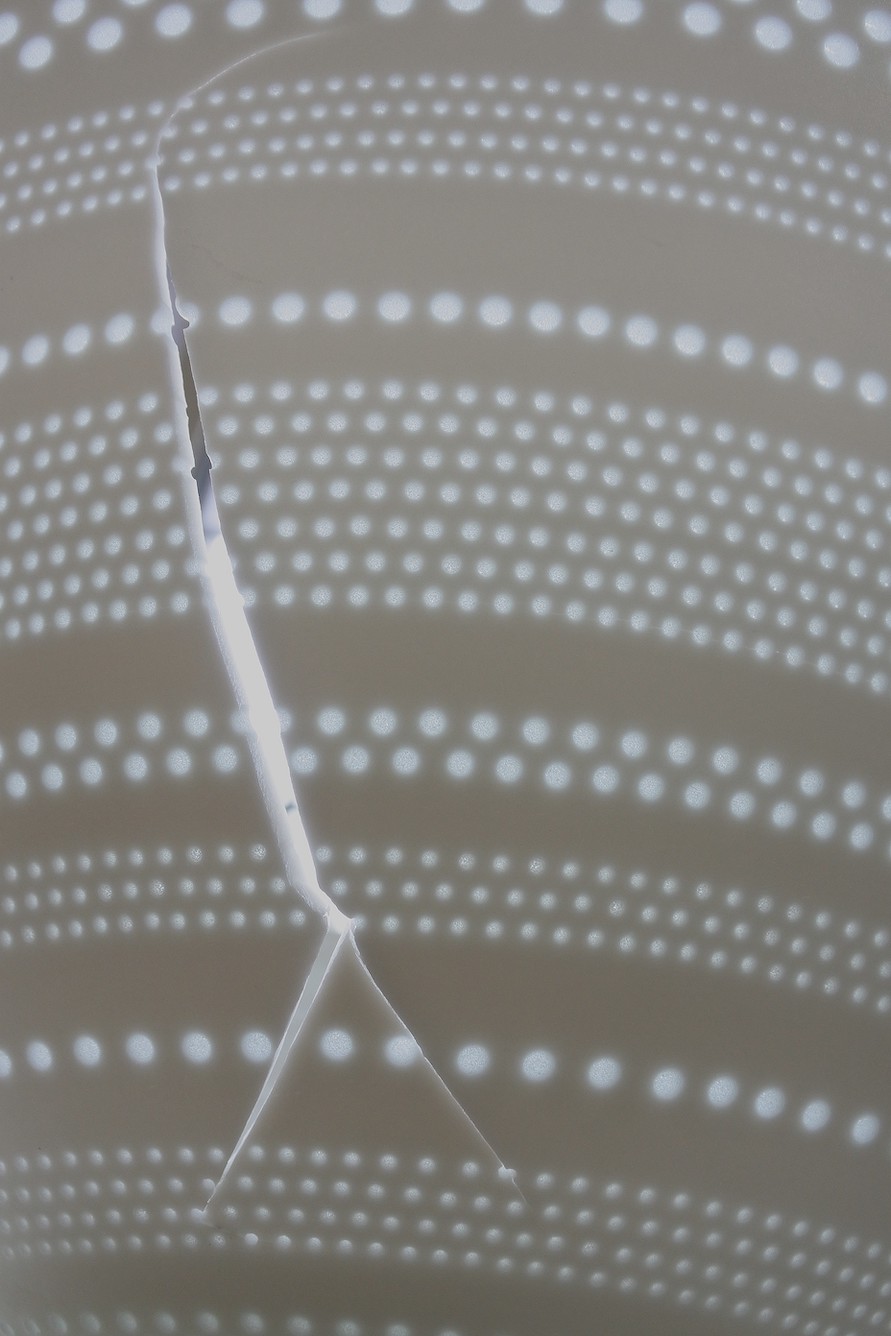

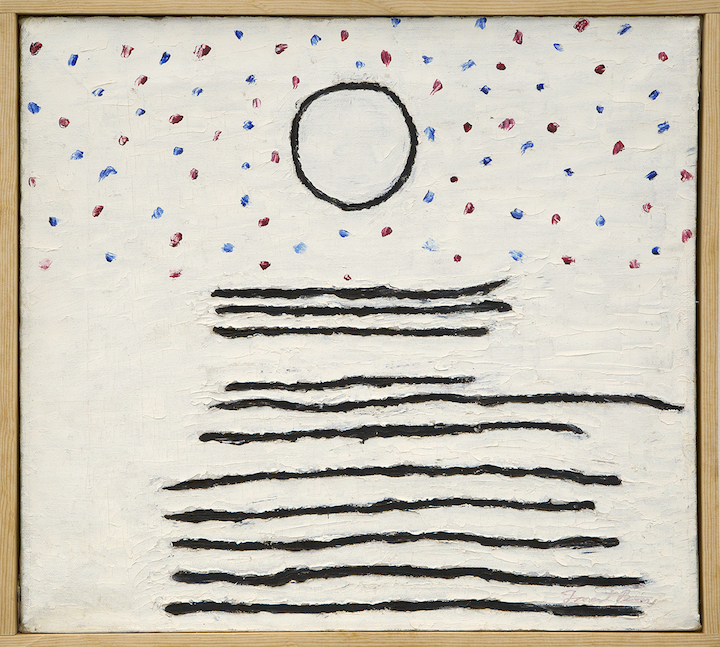

アーティストの松﨑友哉さんは、自分で石膏を形作って支持体を作り、そこに油絵の具やチャコールを使って作品を作り上げていきます。キャンバスや紙ではなく、いびつな形の石膏を支持体にして、しかもそこに穴まで開いている―こうした絵画は恐らくこれまでの美術史を振り返っても存在していないはずです。

少し時間を巻き戻して、2019年の秋のこと。ロンドンにある松﨑さんの制作スタジオにお邪魔して初めて石膏に描かれた作品を見せてもらったとき、「美術」と「石膏」というキーワードから、なぜかミロのヴィーナスだったりブルータスだったりを模したアンティークショップに並んでいるような石膏像を安直ながら思ってしまい、さらに、そこに落書きをして、目を派手にしてみたり、服を描いたりしながら遊んでみる……。そんなことを想像しました。「ああ、そうか、落書きされまくった石膏像を砕いて粉々にしてから支持体を作って、そこにまた絵を描いているんだな」という事実とは異なる完全な妄想。けれども、ギャラリーで展示されている作品を前にしてもなお、なぜかその妄想が頭から離れないのです。

その妄想の裏では、松﨑さんは、石膏像が象徴するようなアートを取り巻く枠組みに挑戦しながら、絵画を通して全く新しいものを生み出しているという確信が生じていたのだと思いますが、展覧会を準備しながら広報用の写真を受け取ったとき、その確信はより強いものとなりました。

トリ抜け(TORINUKE)と名前をつけられた絵が公園の木にかけられている景色。スタジオでもギャラリーでもなく公園に絵が存在している様子は、作品を展示するという概念も崩されるようですし、鳥の巣穴のようでもあり、そこからリスが顔を出そうものならいたく可愛いのだろうな、などとまたも妄想をかきたてられる穴とタイトルから、鳥抜け?通り抜け?飛び抜け?トリの毛? などとオノマトペのように作品の姿を擬態してみることを導いているようでもあります。

「描かれているものは特に何ということはなく、現代絵画の試みです」と作品を前に松﨑さんはさらりとお話されていましたが、素材、形状、色、言葉など絵画作品を通して操作できることを魅力的に駆使しながら、そこに穴を開けることで、絵画の世界を一気に拡大していく。新しい絵画の姿がここにあります。

Yutaka Kikutake Gallery での展覧会は2020年2月8日までです。ぜひお越しください!

展覧会の詳細はこちらからご覧ください。

http://www.ykggallery.com/exhibitions/torinuke/

20年以上に渡ってロンドンを拠点にしている松﨑さんにロンドンの生活のこと、そこから見える日本のことなど、いくつか質問も投げかけてみました。松﨑友哉さんへのプチインタビューです。

ー松﨑さんは高校を卒業後ロンドンへ留学されています。

どうしてロンドンを選ばれたのですか? またロンドンに留学された20数年前だと今と比べて入手できる情報量も違ったと思います。どういう風にロンドン行きへといたったのでしょう?

高校をでて一年間アルバイトでお金を少し貯めてイタリアのミラノに行きました。三ヶ月間イタリア語を習いながら過ごしましたが、馴染める気がしなかったのでどうしたものかと考えていたら、ロンドンはおもしろい、でビザもとりやすい、などの噂が耳に入ってきたので、一念発起してロンドンへ移ることにしました。そもそもその時点では目指しているものが何であるかわかりませんでしたので、失敗なんてありえないし、まだ二十歳だし、って、さぁどうなることやら、くらいの気持ちでした。

ー実際にロンドンに留学してからの日々はいかがでしたか? 通われたスクールのことや仕事のことなどなども教えていただければと思います。

ロンドンについた頃には貯金が底をついていましたので、まず近所にあったお寿司屋さんでウェイターとして働きだします。(後にカウンターでお寿司を握ることを習い、その後5年間お世話になります)

生活の足場は固まり、さてロンドンで何をやろうかと考えていました。当時の情報はすべて人や雑誌からでしたので、街で同世代の日本人らしき人を見かけたら声をかけて話を聞いてみたりしていました。そうこうしながら出会った人々はデザイン系の学校に行くという人が多く、知人の薦めもありインタビューに行ってみたところ(英語を全く解せなかったので会話は全編ほとんど身振りと手振り)、秋からのコースに受け入れてもらえるということになったので、両親に学費を工面してもらいチェルシーカレッジのファンデーションコースに通うことになりました。1997年4月にイタリア、7月にロンドン、10月に入学、という流れです。

お寿司屋で働きながら学生生活を続けていくうちに美術に出会い魅了されます。2000年前後のロンドンのアートシーンはバブル期でしたので非常に受け皿も広く、活気があり、華やかでした。2004年にチェルシー・カレッジの修士課程を修了する頃にはアーティスト以外に志すものはないと考えていました。卒業後まもなくしてCamden Arts Centreで展覧会の設営スタッフとして働き始めます。以後フリーランスのインストーラーとして同時にMaureen Paley、Stephen Friedman Gallery、Marian Goodman Gallery、British Councilなどで働きながら見識を深めます。現在はロンドンの東にある自身のスタジオにて制作活動をしながら、Maureen Paleyでヘッド・テクニシャンとして展覧会やアートフェアのインストールやロジスティックスなどの仕事を請負っています。

ーロンドンでの生活を通じて文化間のギャップを感じたり、それを楽しいと感じたり、あるいはそれと付き合うのが困難であると感じたりすることはありますか?

あきらかな文化のギャップを感じている間はそれは自分にとっては非日常ですので、日々に発見があってとにかく楽しいです。しかしそこの生活にも馴染み日常だと感じるようになってからは、自分がネイティブではないということで区別されることに乗り越えられない壁を感じることがあり、困難だと感じることがあります。とは言えそれらを踏まえた上でも異文化に身をおくことは筆舌に尽くし難いほど多面的で豊かな体験ですので楽しいです。

ー数多くある芸術作品の範疇から歴史も長い絵画を自身の作品フィールドとして選ばれた理由はありますか?

他の媒体にくらべてこれが良いからということはなく、絵画的なことが好きだったから、ということに尽きるのですが、絵画についての知識が増えていくにつれて歴史上の膨大な情報を目の当たりにするわけですが、技術的にも概念的にも新しい表現というのは残されていないのではないかということを痛感させられる一方で、絵画言語の多様さとあらゆることを表現しうる奥行きのあるメディアだということも実感します。知れば知るほど圧倒させられはしますが、先人の仕事に共感することも反発することもできる感じがすごく好きです。

ー今回の個展に合わせて帰国され、展覧会をご覧になられたり、色々な場所へお出かけされたりしたと思います。特に印象に残っていることはありますか?

月並みですが、日本で頂いたお食事があまりにも美味しかったので感動いたしました。

ー日本と英国とのアートシーンの違いや、ロンドンを拠点にするアーティストとして、また、ロンドンのギャラリーでお仕事をされている経験を通じて、何か思われることはありますか?

昔から思っていることですが、美大入試のデッサン、そのための美大予備校、石膏像、履歴書の顔写真などはそろそろやめた方が良いんじゃないかと思います。作品を梱包する黄色い袋も謎だし(歴史的には防虫のためにウコンで染めていたが、現在は黄色く着色された袋で梱包するという形式だけ引き継がれている)、推薦人がいないと参加できない公募や美術機関の官僚制なども業界を狭くしている要因ではないかと感じます。あと不思議に思ったことは(って勝手にある程度想像はできますが)、美術館、コマーシャルギャラリー、芸術祭で扱われる作家がはっきりと分かれている印象があって、バランスの悪さを感じました。そうした様々な構造上の問題が目につく反面、日本で出会った作家の方々は皆さん意欲的に活動されていて非常に励まされる思いでした。

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!