バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

ちょうどひと月ほど前の5月10日、英国ではボリス(首相)のスピーチを受けて、「ステイ・ホーム」から「ステイ・アラート」へと段階が移行した。「ステイ・ホーム」の時には「家に居ろ」と言われたから、「はい、家にいます」、となったが、今回は「警戒を続けろ」、みたいなことを言われて「しとるがな」となった。少し落ち着いて、それでは具体的に何を要求されたのかと冷静に考えてみたが、どうもいまいちピンとこない。

「働きに出ないと働けない人は働きに出ても良いがほとんど働きに行くな、絶対に行くな、働くな」

と言っていた気がして、ひとりで考えていても埒が明かないので、TVのニュースで解説を聞いてみたが、やはりそこでも同じく人は首をかしげているばかりで、要領を得ない。全然意味分かんない、と思ったわたしは仕方がないので次の日の朝、同僚に片っ端から電話をかけてみた。

「昨日のスピーチ見た? ってことはもう出勤していいってこと? にしても前日の夜にスピーチして翌日から解除って、準備期間なしですか、急すぎない? 交通機関に人数制限をかけたり、ラッシュ・アワーをずらしたり、クラスター体策など何もされてないでしょ、ヤバくない? (予想通り新聞にはすでに満員車両になってしまっている地下鉄の写真が掲載されていた)」

皆で勝手なことを言い合ったが、結局その週の半ばからリモート・ワークが出来ない者達はぼちぼち職場復帰をするということになった。

ロックダウン後の初出勤は、簡単な在庫整理をしようということで、わたしと同僚のF、Mの3人は、ギャラリーが所有する倉庫に集まった。ここには過去のアーカイヴ書類、資料、古い家具などが保管されている。人と会うときの新しいルール、握手やハグではなくお互いの肘と肘をちょんと合わせる、を早速採用し、2メートル以上の距離を保ちながら久しぶりの再会を喜んだ。何せ家族以外の人間と実際に顔を突き合わせてはなすのは2ヶ月ぶりである。いい年こいた男3人は夏休みがあけた時の子供のように、意気揚々と各々の近況を報告し、お互いの安否を気遣った。そして話題は徐々に今後の見通しやアート業界へと移っていった。

渡航費、交際費、滞在費、大掛かりなブースの設営経費、そうした多額の資金を使わずにアート・フェアがオンライン上だけで成立し、ギャラリーが今まで通りの利益をだせるなら、将来的に現地開催をする必要なんてないし、そうすると当然現場での仕事は軽減するから、これはアート・テックにしてみたら死活問題であると言えるのではなかろうか、と丸い目をしてMは言った。

表向きでは文化的でグラマラスなアート・ワールドであるが、もちろんドメスティックな現実と無縁でいられるはずもなく、この業界でもゴミ箱は誰かが空にする必要はあるし、便所紙は補充されつづけなければならない。普段バックステージで行なわれる、設営、梱包、輸送、塗装、建物のメンテナンス、作品の状態管理等の業務に携わる人のことを、ギャラリー・テクニシャン、あるいはアート・ハンドラーなどといって、通称テックと呼ぶ。アート・テックとして働く人々自身も、実はアーティストやミュージシャンなどのクリエーターであることが多く、多彩で特異な知識とスキルを持っている者が殊の外多い。

そこで、Fが言う。

「今回は選択肢がなかったから、いわば仕方なくオンラインになったけど。もし仮に今まで通りのやり方と、オンライン開催を選べたら、今まで通りのやり方を選ぶんじゃないかな。コレクターにとってみたら、飛行機で現地に行って、VIP オープニングに参加する、みたいな社交イヴェントも込みだからさ、ただアートを買うっていう行為だけじゃなくて。」

彼らが何を話しているかというと、ロックダウンで職場を離れていた5月の上旬、フリーズ・ニューヨークは苦肉の策として初のオンラインのみでアート・フェアを開催した。そこでわたしが働くギャラリーはなんと普段とさほど変わらぬほどの利益をあげたそうである。それを聞いたMが、俺たち、いらなくね? と訝るのも無理はない。

「それで、オレは見てないけど、実際オンラインのアート・フェアってどんな感じなの、誰か見た?」

と、Fが聞く。

「綺麗にできてたよ。もちろんチケットを買った人しかアクセスはできないんだけど。ギャラリーの名前がリストであって、クリックするとアーティスト名と画像がでてきて。」

と、わたしが答える。

「でもそれって、普通のギャラリーのウェブ・サイトを見て、これくださいって電話で言うのと何が違うのさ?」

そう言ってMは苦笑した。確かにその通りである。

Mはわたしより大分年齢は若いが、ある大物アーティストのスタジオで長年仕事をしていて、そちらでの信用があるようだ。彼はこの国のアート・ワールドでは時々見かけるシュタイナー教育出身者で、時にシニカルな表情を浮かべたりもするが、あらゆるジェンダーや、オルタナティヴなバック・グラウンドを持った人間に対して、寄り添った対応のできる、暖かいハートとワイドな視野を持った、頼りがいのある男である。

ロックダウン中は実家のある地方都市で過ごしていたというFは、ロンドンの某大学で建築を教えている。子供の頃は グッド・キッド(いい子)だった、と何の躊躇もなく爽やかに言える彼は、まだわたしより10ほど若く、会話の端々から育ちの良さがダクダクと滲みでている。全然やさぐれていなくてすこぶるチャーミングだ。彼は当初より、今の職場に長居するつもりはない、と漏らしてはいたが、今回のロックダウンを受けて、漠然とではありながらも約束されていたはずの現場仕事が呆気なく消滅したという現状を受け、「はっきり言ってオレは新しく仕事を探す」、と心情を吐露した。

個人主義のこの国では、突然同僚の転職を聞かされることはよくあることで、そうした自主性のある行動は称賛されるべきものとされている。一般的にアート・テックのほとんどはセルフ・エンプロイド(個人事業主)であるから、自分の嗅覚を頼りに、虎視眈々と次の契機を伺ってやって行く必要があるのだが、しかし失業者が増えている今の現状を踏まえると、キャリア・アップのための綱渡りは当分厳しくなるのではないかと思われる。

「で、ロンドン以外の街ではコロナに対する 雰囲気はどうなのよ、割とみんなリラックスしてる感じ?」

と、Fに聞く。

「いやまあ土地が広い分、閉塞感はないけど、人の意識はそんなに変わらないかな。ただホリデーで海外旅行に行けなくなったロンドナーが田舎に押し寄せて来ると鬱陶しい、みたいなことは言ってたね。よそ者にコミュニティを乱されたくないって。」

「そうか、田舎と都会の確執、あるよねこの国、政治思想や何から全然違うから。」

「大学の仕事での講義も今はもうオンラインで始まったし、来年からはそのやり方が主流になるらしいよ。結構みんなリモート・ワークができる友達はロンドンを離れることを考えだしてるね。」

「都会から引っ越して来た人と、もともとそこにいた人達との間で摩擦が起こる感じは想像できる気がするね。」

わたしは一瞬、ブレグジットって一体どうなったんだっけ?と思ったが、余計にはなしがこんがらがるので黙っていた。

「みんな口を揃えてロンドンはいつか出ていきたいと言う、しかし一度離れるとまたすぐに帰って来たくなる。」

Mはそう言ってケタケタと笑った。

3人は銀色の長い廊下をそぞろ歩いて倉庫の外に出た。相変わらず何を勘違いしているのか天気だけはとてもいい。霧のロンドンだなんて、前時代的な言葉にさえ思えてくる。久しぶりに程よく汚れて疲労したわたし達は、「じゃあ、また来週」、と今一度お互いの肘と肘をちょんとつけて散り散りに別れた。

帰り道、わたしはFのはなしを思いだしながら、そうか、と思っていた。人はホリデーで自然と戯れに出かけたり、家庭菜園などで擬似田舎体験に勤しむのではなく、これからはマジで都会の外へと移り住んでいくのか。仕事は遠隔、アートはオンライン、挨拶は肘。それらが他の事象と繋がって新たな日常を形成していくのだな、などとしみじみ考えながらとぼとぼ自転車をおして歩いていると、ひゅるひゅると風が鳴って目の前に大きな高速道路が広がった。車の通り はまばらで閑散としていたから、わたしは試しに、

「道? これから向かうところに、道など要らん。」

と、バック・トウ・ザ・フューチャーのドクのセリフを言ってみた。

しかし特になにもおこらなかった。

松﨑 友哉

6/11/2020, London

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

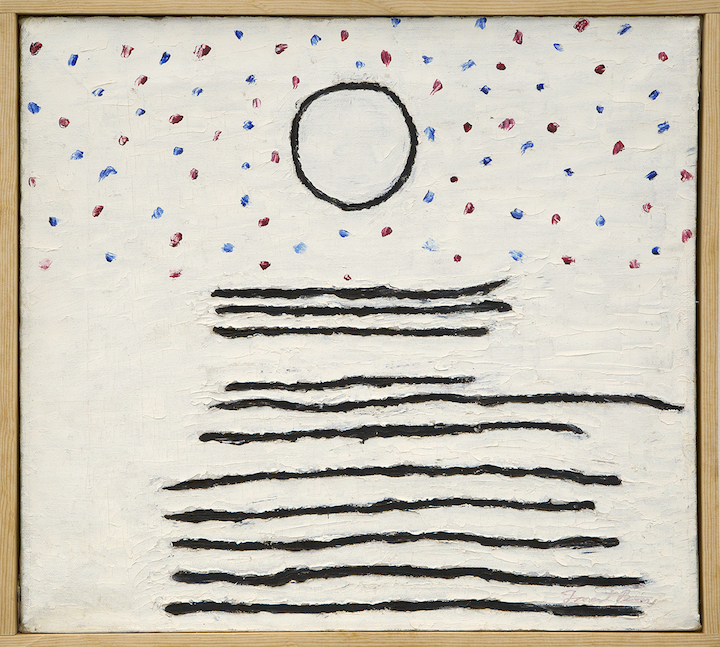

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

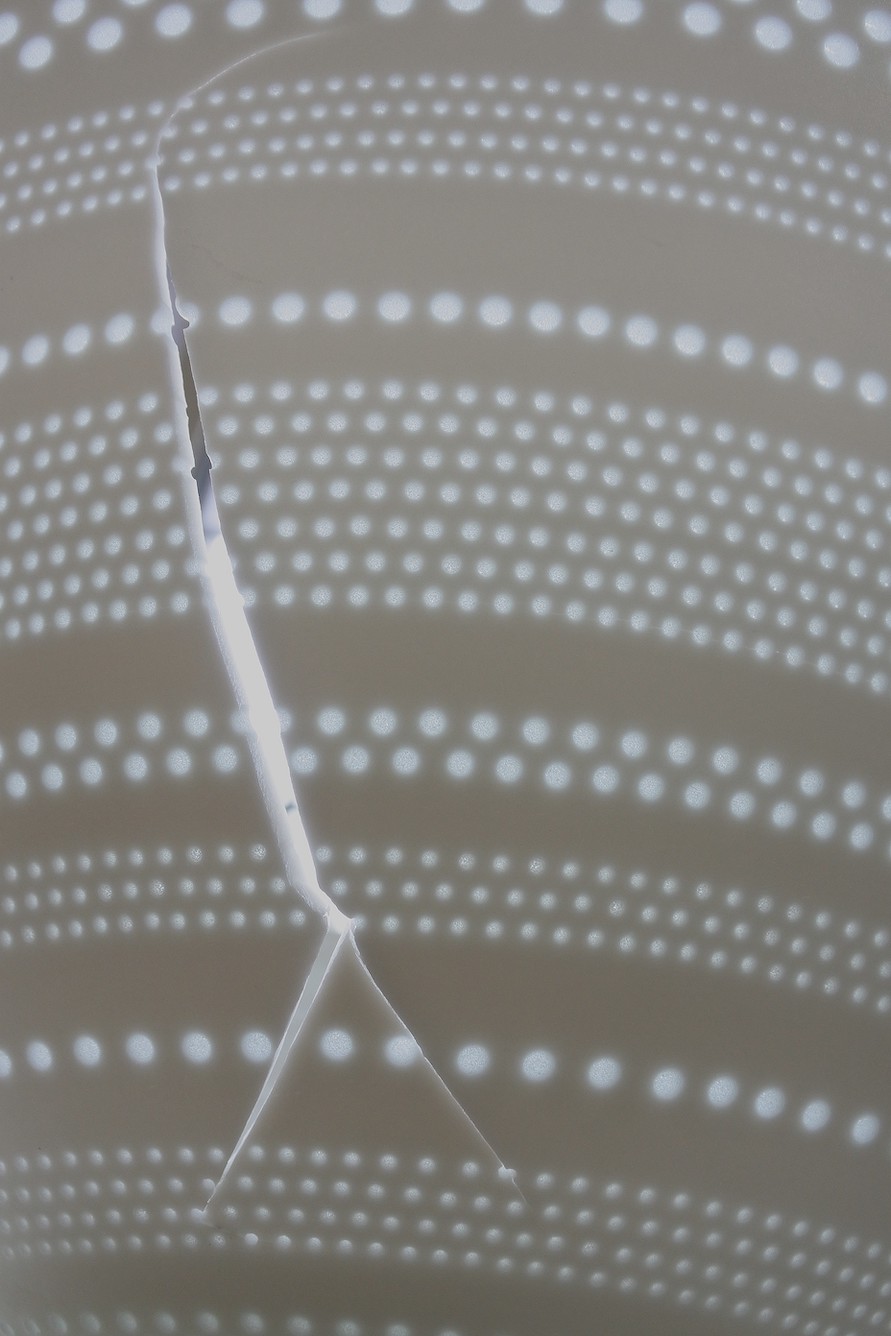

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!