シロアリのアート 松﨑友哉

冷蔵庫の戸を開けると灯りがつく、そして閉じると灯りは消える。本当に灯りが消えたのかどうかを確かめたくて、戸を少し開けてみるとまた灯りがつく、だけど閉めると今度はまた見えなくなる。こうなったら仕方がないので、一度解体して確かめてみるかとも思ったが、そうすると冷蔵庫自体が消滅してしまう。冷蔵庫の灯りが消えているのかどうかすら確認することもできずに、わたしはこの先ずっと、生きていくしかないのかな、と台所でひとり絶句していた。6才であった。はからずもそうした目つきで冷蔵庫を眺めるということは、実に文化的であるよなと今は思う。

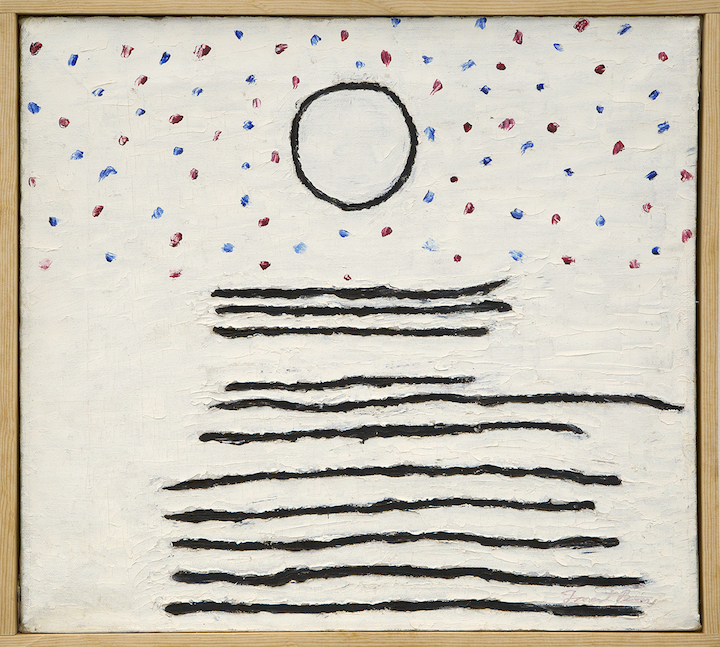

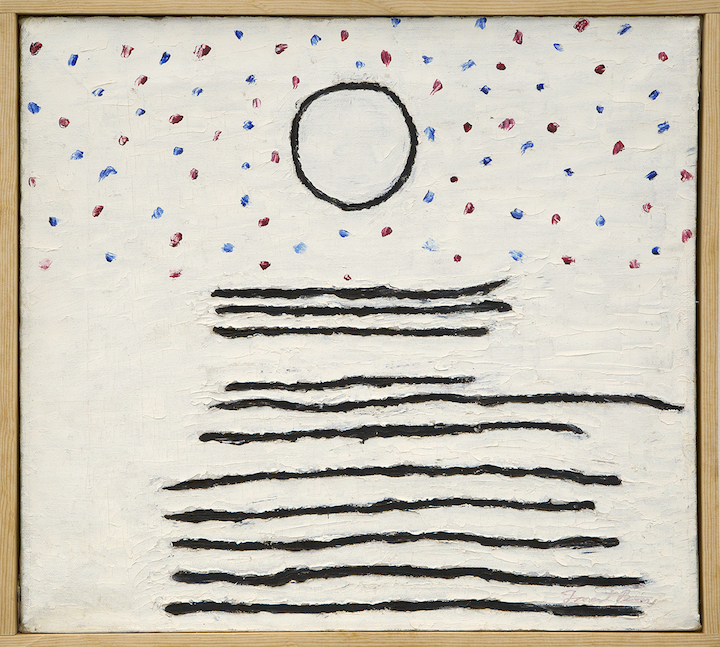

フォレスト・ベス(Forrest Bess,1911-1977)、Untitled (Stairway to the Moon)、n.d. Oil on Canvas in Artist’s Frame

かつて、画家であり映画評論家でもあるマニー・ファーバー(注1)は、1962年にフィルム・カルチャー(Film Culture)誌に寄稿した「白象のアート vs シロアリのアート(White Elephant Art vs. Termite Art)(注2)」というエッセイにて、映画やアート作品の特徴を、白象のアートとシロアリのアートというふたつに分類してそれぞれを論じている。因に英語で「White Elephant」とは、「維持費がかかる煩わしいもの」の比喩として使われる。この論稿は対比が分かり易いということで、いまだに欧米ではアートを語る際に引用されることがある。のちにマニー・ファーバーは、シロアリのアートの重要性を提唱しながらも、「ヴァーサス(vs.)という文字を使用はしたが、これらふたつは根本的に異なる性質のものとして存在しており、二項対立を提示したのではない」、とコメントしている。

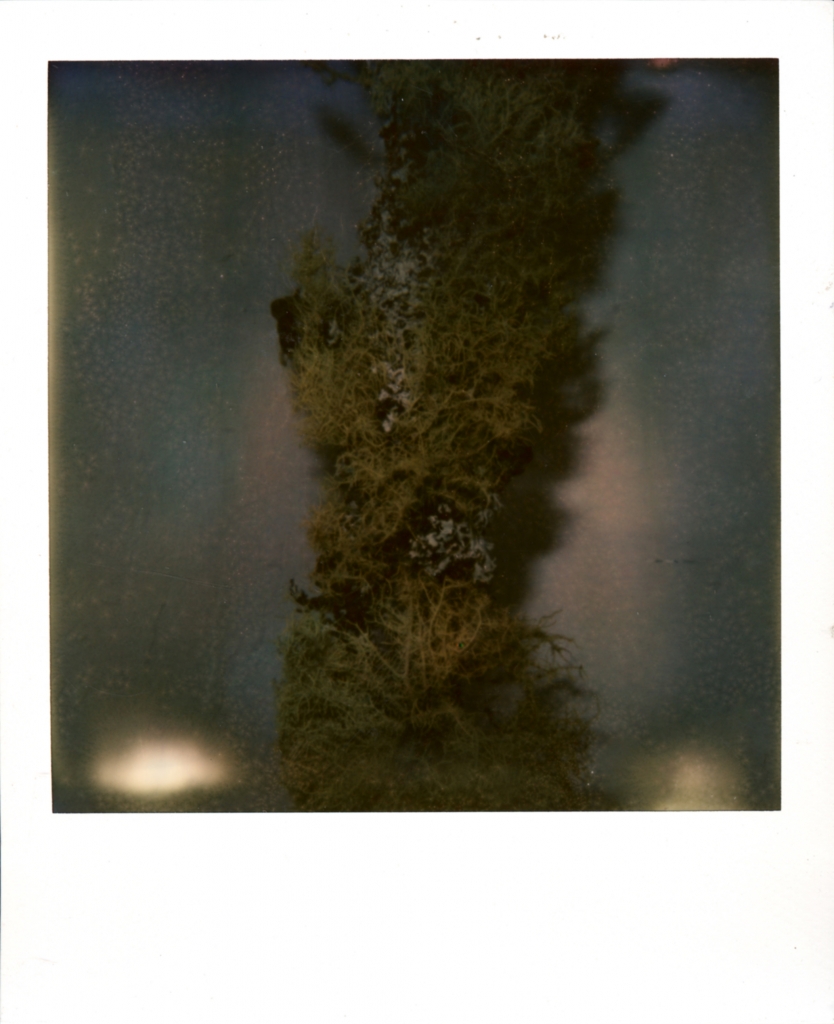

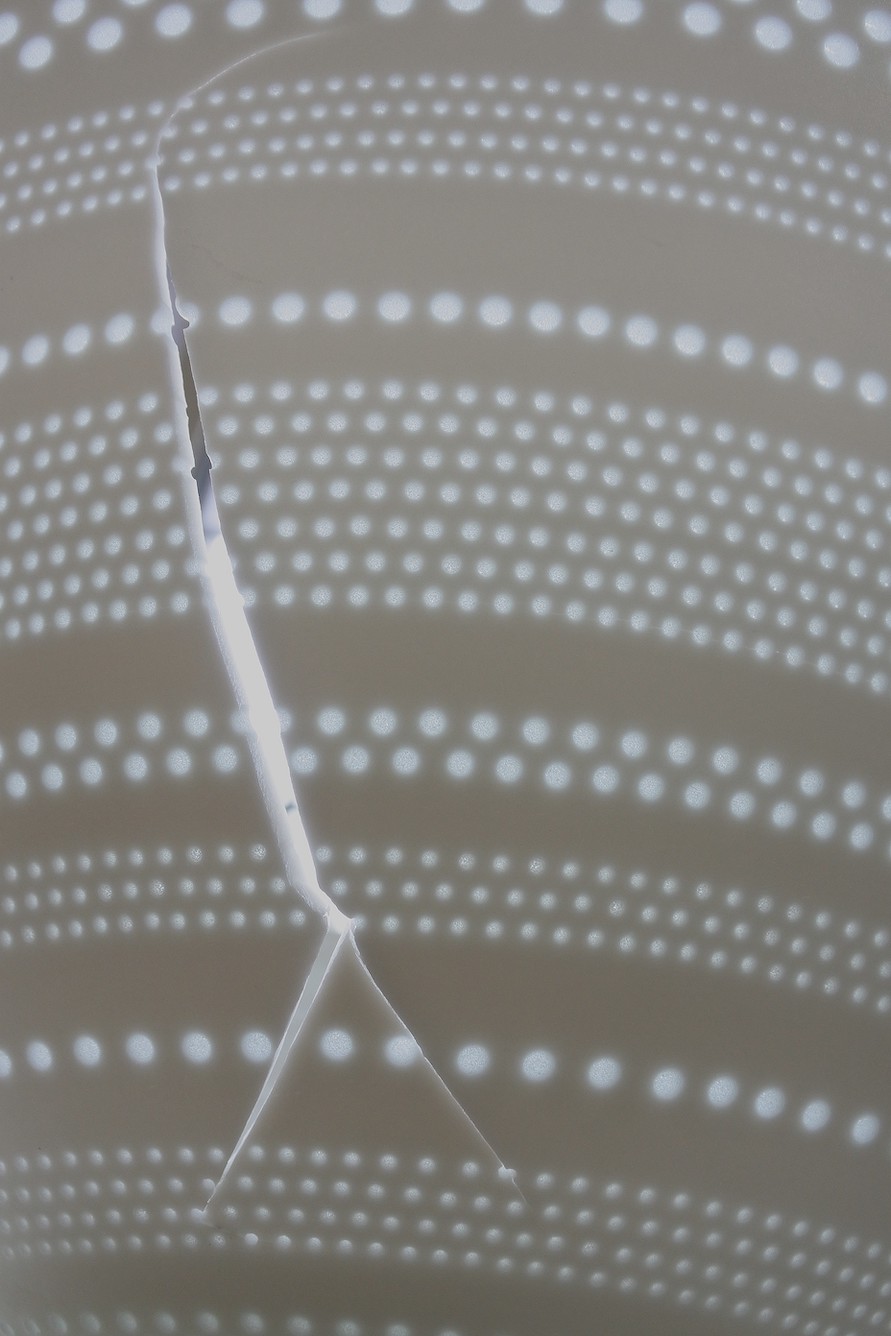

松﨑友哉、ポラロイド(3.25.2012)

「白象のアートとは、例えばアントニオーニ(注3)の『情事』(1960年)のような、大掛かりできらびやかなセットと壮大なテーマで、莫大な予算をつぎ込んだ自意識の詰め合わせのような作品のこと。一方で、シロアリのアートとは、例えばサミュエル・フラー(注4)の低予算映画のように、B級俳優や実在するロケーションなど、使えるものはすべて使って制作された、作家性の強い作品のこと」。

そして彼はこう続ける。

「シロアリのアートは、明確な目的や狙いを掲げることも、これ見よがしで大げさな仕掛けやグラマラスな偽装を盛り込むこともなく、小さな事象に没頭し、そこにある濃密な瞬間を提示する。シロアリ、サナダムシ、菌類、苔類、のごときこれらのアートは、眼前に広がる境界線を粗食しながら前進し、それらが通過した跡には、渇望の余韻のほかは残さない」。

実はわたしには奇癖があって、莫大な予算を投じて開催される、壮大でスペクタクルなアート・ショーを目の当たりにすると、「このような重いものを運んでくるには相当な労力が必要だ」、とか、「これのメンテナンスは見た目より案外難しくて、あそことここをまずはこうやって」、などと頼まれもしないのに、裏方にでもなったような心持ちでそれらを眺めてしまい、そうこうしている間に、作品のそれ自体を落ち着いて観賞する、といった目的を忘れてしまうのである。しかしそもそも白象のアートは、‘落ち着いて観賞する’、といった類いの行為を鑑賞者に望んでいるのだろうか、といった疑問も湧くが、それはまた別の問題なのであろう。他者を満遍に意識した仕掛けだらけの出し物は、出費も大きいが返りも相当なもので、兎にも角にも華やかである。

ロジャー・ヒルトン(Roger Hilton, 1911 – 1975)、Night Letters

それに比べてシロアリの作家は、新しい言語で世界を語るために、身近なものに着目し掘り下げる。紙に何かを書く、その後に書いたものを消しゴムで消す、するとそこにある紙は書いた前と消しゴムで消した後とでは違う存在としてそこにある。例えばそのような取り組みをひとり粛々と重ねることで、事物との親密な関係を築いていく。そうした制作から生まれる作品は悲しいくらいに地味である。地味ではあるが、極めて深い部分に到達できる可能性を秘めている。

マニー・ファーバーが、「シロアリのアートの持つ美意識は、万人の嗜好とは合わないことがしばしある」、と言及しているように、自己完結型であるそれらの作品は、一見心地よく見えないことも少なくない。しかしそれらは皮膚の隙間に入り込むかのごとく、一度許容した者には深く浸透し、眺められる度に表情を変えてそこにあることができる。

ジリアン・ラウンズ(Gillian Lowndes,1936-2010), Collage with Tomato Root、1990

「平凡な作品は議論をうむが、最高傑作は言葉を奪う」とタル・アール(注5)は言う。

言葉を奪ってしまうほどの体験は、白象であろうとシロアリであろうと、鑑賞者が能動的に見つけてくれることを、ひたすら待つことでしか相手に届けることはできない。ひどく消極的に聞こえるかもしれないが、単なる家庭用冷蔵庫が、この上ないほど魅惑的な物体に見えてしまったその時点で、言葉を失くした6才のわたしは、いみじくもその事実に気がついてしまったのだ。冷蔵庫はブーンと低くうなりながら、ずっとわたしを待っていたのである。

松﨑友哉

5/3/2020, London

(注1)

マニー・ファーバー(Manny Farber, 1917 – 2008)、アメリカ合衆国の映画評論家、美術評論家、画家

(注2)

「White Elephant Art vs. Termite Art」(1962年)、マニー・ファーバーが Film Culture 誌に寄稿した論稿

www.moca.org/storage/app/media/cropped-images/02_White%20Elephant%20Art%20vs.%20Termite%20Art.pdf

(注3)

ミケランジェロ・アントニオーニ(Michelangelo Antonioni, 1912 – 2007)、イタリアの映画監督

(注4)

サミュエル・フラー(Samuel Fuller 1912 – 1997)、アメリカ合衆国の映画監督

(注5)

タル・アール(Tal R, 1967 -)、コペンハーゲンを拠点に活動するイスラエル出身の画家

https://channel.louisiana.dk/video/tal-r

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

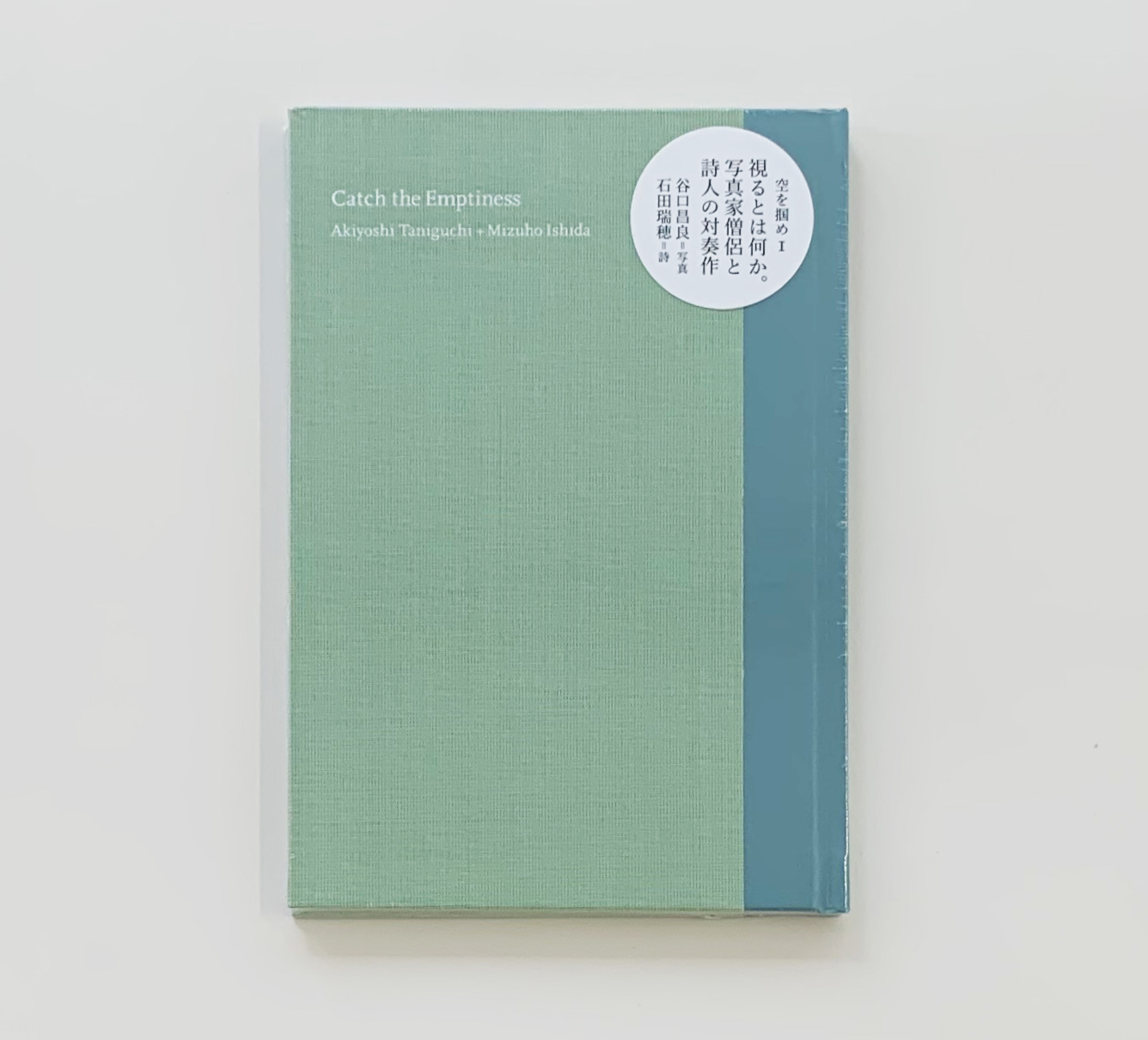

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

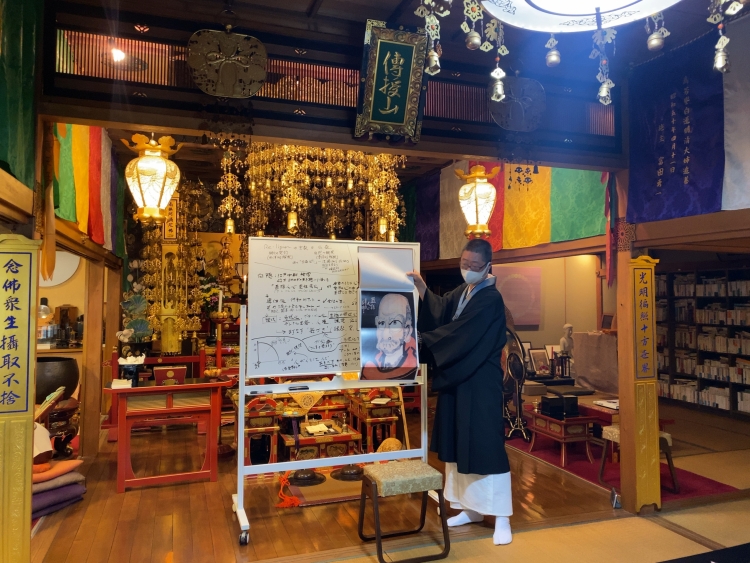

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

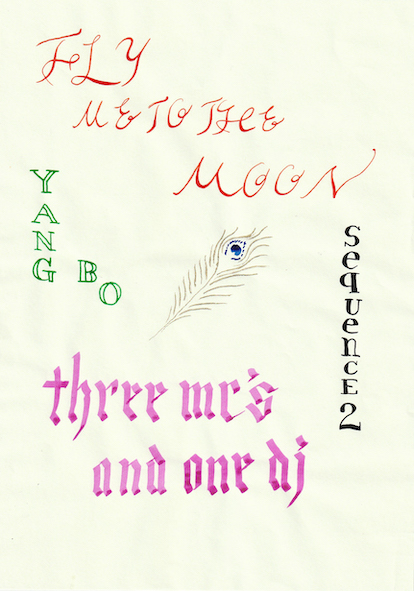

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

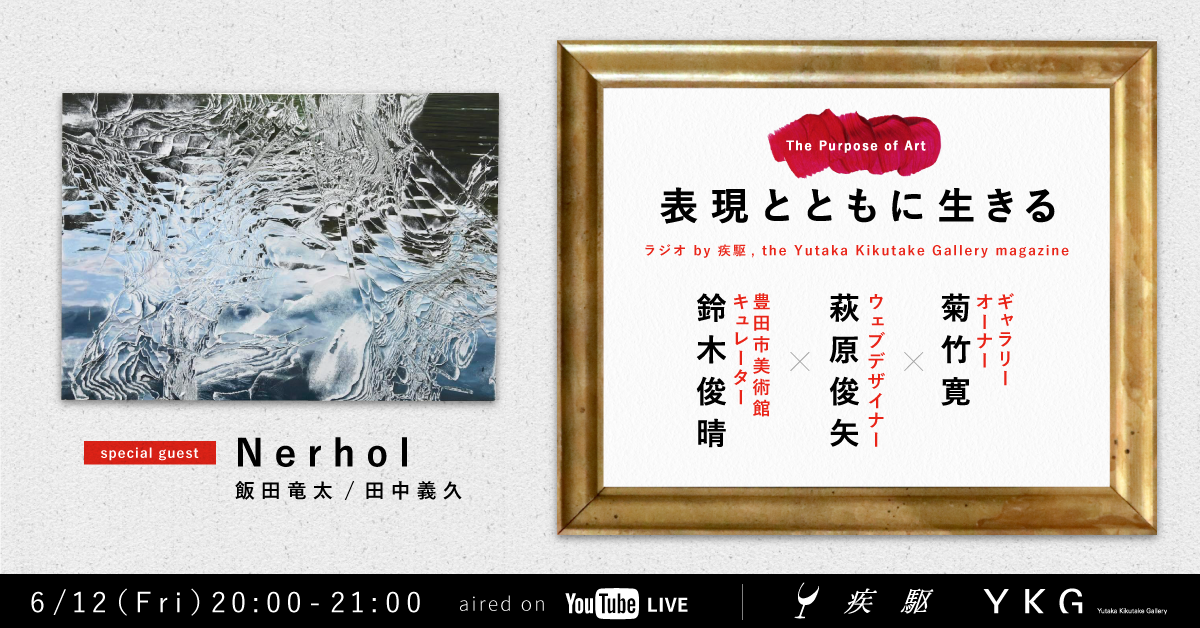

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

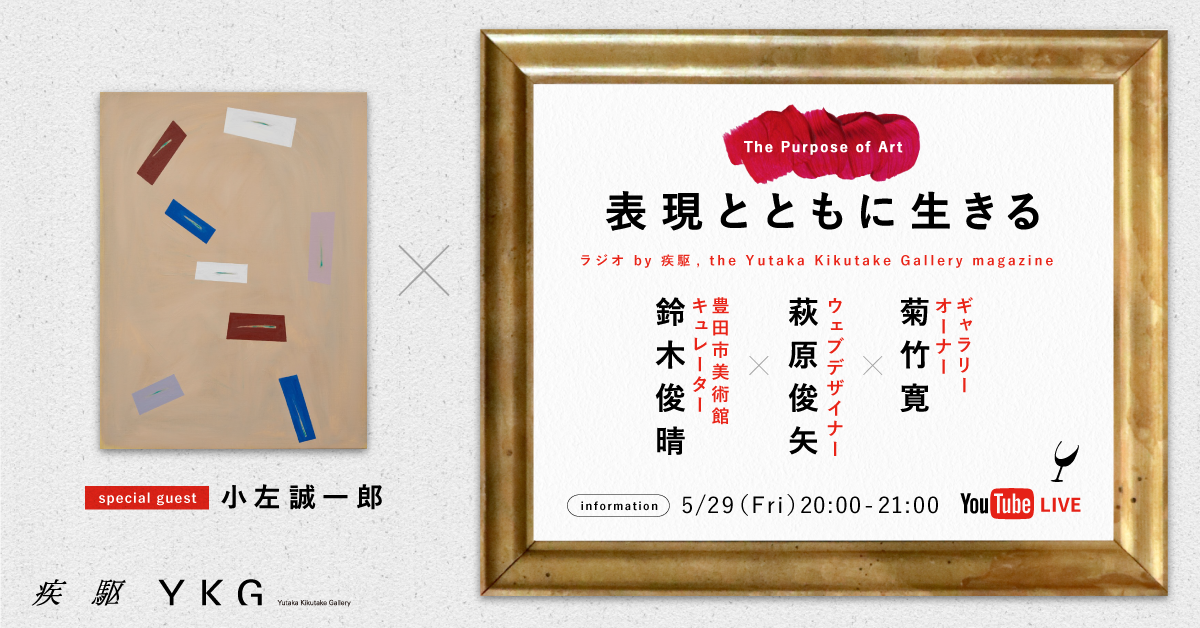

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!