L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

L

Lは何を思ったかロック・ダウン中は禁酒にチャレンジしていたという。

「どういった風の吹き回しで?」

とわたしが尋ねると、「飲み屋は閉まってたし、家では飲まないことにしてるから。飲む機会がない生活をずっとしてたら、だんだん飲む理由も分からなくなってしまってね」と彼は言った。

そのロック・ダウンも先週から緩和されたので、わたしたちは久しぶりにイースト・エンドのジ・アプローチ・ターヴァンというパブに来ていた。

「で、何?今日はオレンジ・ジュース?」

わたしが半分本気でLに聞くと「いや、せっかくだから」と言って彼はラガー・ビールをパイント(※)で注文した。わたしもギネス・ビールをパイントで注文した。そしてふたりはあらためて晴れ晴れとした気分で再会を祝して乾杯した。一杯目をあっという間に飲み干したわたし達は、二杯目もお互い同じものを注文し、それから少しペースを落としてちびちびと始めた。

「若い頃の最多記録は12パイントだ。でも最近は4パイントでもうダメだ、二日酔いが酷すぎる。」

Lは自身の老いに対する不満を口にしていたが、わたしは一晩で12パイントも飲むことの方がどうかしているのではないか、と内心思っていた。わたしが飲めるリミットは昔も今も4パイントだ。

取り留めのない会話をしながらそろそろ二杯目もなくなりかけた頃にわたしは言った。

「最近この国のことについて考えてるんだ。」

するとLは皮肉たっぷりの口調で、

「楽しそうだね。それで何か良いことでもあった?」

と言った。わたしは彼のコメントを無視して続けた。

「自分の住んでいる場所のことについてもう少し知ろうと思ってね、この大英帝国について。」

「奴隷、搾取、略奪、植民地の歴史について?」

Lは自国に対していつも辛辣だった。Lとわたしは十数年来の付き合いであるが、今までに交わした会話の端々から彼には父親との確執があることが伺えた。それが一体どういったことであるのか詳しいことまでは分からなかったが、彼の自国を卑下する態度と父親の存在との間には何かしらの関係があるようであった。

LはいつもよれよれのTシャツに黒ジーンズという出で立ちでやさぐれリベラルを装っていたが、発する英語の美しさから彼がミドル・クラスの、しかもどちらかと言えば上の方の出身であるということが容易に推測できた。

わたしの周りではLのようなスタンスの人間、つまりリベラルで見た目は貧乏臭く装ってはいるが実は実家が裕福、といったパターンの人間はそれほど珍しくない。

そもそも学費や生活費を考慮すると、経済的に余裕のある者でなければ昨今のロンドンでは美術教育を受けるのは困難である。そうした状況のもとで文化的であることを志した人間が、社会の矛盾や不平等に目もくれずひょうひょうと過ごしていられるかと言えば実はそういうことでもない。

皮肉なことであるが、彼、彼女らが誠実であろうとすればするほど、恵まれた環境で育ったという自己に対するうしろめたさに苛まれ、さらには周りから受ける過度の期待やプレッシャーによって不安症や鬱病を発症することもあって、それはミドル・クラス・メンタル・ヘルス・プロブレムとして今日では社会問題となっている。

わたしはLに何年も前に一度酔った勢いで詰め寄ったことがある。

「この国のアート・ワールドじゃあみんな貧乏人ぶってるくせに、結局ある一定の年齢をこえたら親から援助をもらって家を買うじゃない、普通に働いても絶対に手に入れられないほどの金額の家をさ。あれ、お前貧乏人じゃなかったの?って。その時にはっと気づくんだよね、自分がどれほどナイーヴだったかって。みんなちゃんと始めからあったんだよ、セイフティ・ネットが。」

当然Lも自身のアパートを市内に所有していた。Lはわたしの言い分を聞きながらばつが悪そうにしていたが、絞り出すようにこう答えた。

「でもその逆よりもましだろ。金持ちが金持ちづらして貧乏人を見下す世界よりはさ。」

シニカルにいなすことが現実と理想との折り合いを付ける彼らなりの術なのかもしれない。

2杯目のグラスが空になったので、わたしたちはまた同じ飲み物を注文した。その時点でわたしはもうすでにほろ酔いの状態になっていたが、Lはまだしらふの表情を保っていた。

「いや、歴史もそうだけど、この国の階級制のこととか、見えない壁のこととかね。」

「見えない壁?」

「そう。見えない壁。バリアーと言っても良い。」

わたしはそう言いながら、「どう説明したものかな」と言葉を探していたが、大して良い案も浮かびそうになかったので取り敢えずこう切り出した。

「この国特有のよそよそしさというかさ、人との距離感みたいなことなんだけど。この土地に長く住んだとしても他国から来た人間には到底理解し得ない領域というものがこの国にはあってね、それは例えば、イギリス的な湾曲表現だとか、アンダーステイトメントだとか、パッシヴ・アグレッシヴだとかって言われてるけど、もっと細かくてどうしようもなく入り組んだソーシャル・コード(約束事)っていうのがあってさ、それが僕みたいなネイティヴではない人間からしてみたら何のことだかさっぱり理解できない感覚ってあるんだよね。それって多分僕は移民でこの国の階級に属してないからだと思うんだ。」

Lは首をかしげたまま黙って聞いていた。深く熟考しているのか、酔った頭のせいでただ上の空なのかは分からなかったが、彼は少ししてからゆっくりとこう始めた。

「例えばさ、ロンドンのコマーシャル・ギャラリーでマンチェスター訛りの人間が働いているの見たことあるかい?」

マンチェスターは多くのロック・スターを輩出した都市で有名であるが、同時にマンキューニアンという強い方言があることで知られている。

「そういうことなんだよ。この国では所属している階級やコミュニティによって得られるものが変わるんだ、だからさ、みんな自分の立場を少しでも良く見せようと躍起になるんだよね。結局他人との会話のやりとりっていうのも、相手の素性を探ることであったり、自分がどこの誰であるかを示すポジショニングだったりさ、それが君の言うよそよそしさってことなんじゃないかな。」

さすがLである。わたしは彼の簡素で的を得た見解に甚く関心し、ビールを一口ぐいっと飲んだ。

「そして移民についてだけど。」

と少し呂律が怪しくなってきたLはどこか申し訳なさそうな表情でこう言った。

「君はアジア人で、ジャパニーズだ。そういうふうに見られることは、君がもし法的に市民権を得て、これから先死ぬまでここに住んだとしても変わらないだろう。それに例えば君に子供が居たとして、その子がこの国で育ったとしても周りからは移民の子供というふうにみなされるかもしれない。酷い話だけど、そこに白人の特権意識が関わってないとは言い切れないんだ、本当に恥ずべきことだけど。」

彼なりの誠意を持ったコメントであった。わたしは心がしんとした気持ちになって、またビールを一口ぐいっと飲んだ。

「だけど君の言うソーシャル・コードについてはどの国にもあるだろ、もちろん日本にも。」

そう言われて「それはもっともだ」とわたしは思った。おそらく日本のそれも他国の人間からしてみたら相当入り組んでいると感じるだろう、細かな上下関係の対応やら。

本音を言ってしまえば、わたしはこのイギリスという国に対してもともと強い思い入れがあったわけではないし、この国のまとわりつくような階級意識なんてどうでも良いと思っている。しかしたくさんの偶然が重なり何かの縁でこの国に関わることになってしまった以上、わたしはこの土地の文化と実直に向き合いたいと思った。

しかし興味深いことに、知見を深めれば深めるほど自身の無知を思い知らされてしまうように、この国の社会に積極的に馴染もうとすればするほど、わたしの移民という立場が一層際立って、異文化間にある隔たりはより鮮明に浮かび上がってきてしまうのである。

そうこうしている間に年月が経ち、わたしは母国である日本の生活がどういうものであったかということもほとんど忘れてしまった。プラスマイナス0どころか−5くらいの気分である。

酔いがまわった頭でぼんやりと途方に暮れているわたしの心の声が聞こえたのであろうか、Lが追い打ちをかけるように、

「だいたいなんでこんなややこしい国にわざわざ来たのさ。」

なんてことを言うものだからわたしの頭はくらくらしたが、酔いのせいで色々ともう面倒くさくなってしまったので、わたしはわたしの身に起こったこれまでの紆余曲折、悲喜こもごもをすべて省略して、

「興味があったんだ、昔から、このイギリスという国に。」

と真っ赤な嘘をついてビールを、大台である4パイント目のビールを注文したのである。

(※)1パイント=568 ml (12パイント=6.8 L)

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

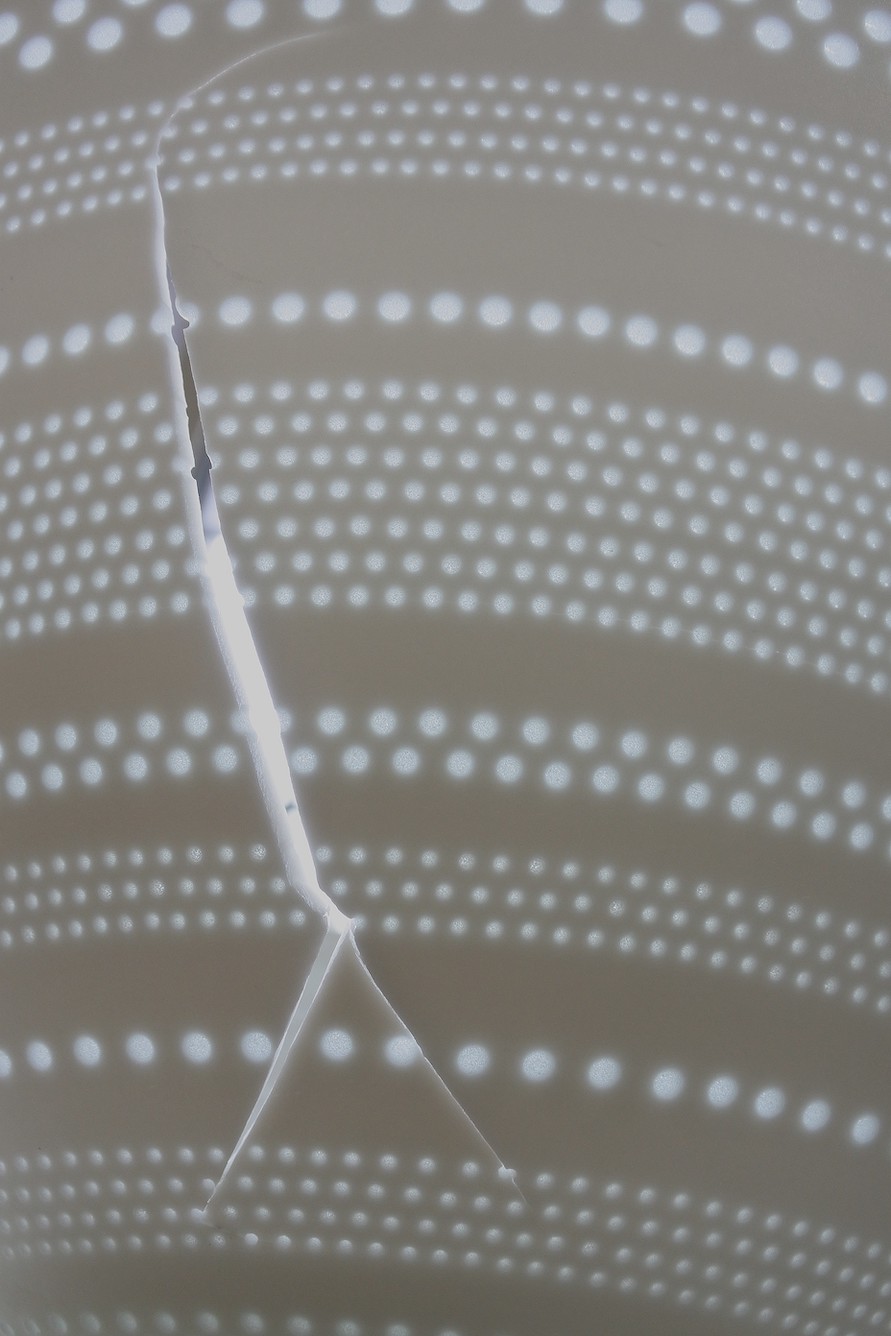

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!