写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

僧侶、写真家、アートコレクターと多彩な顔を持ち、長応院(東京・蔵前)の寺院内に建立した観賞の空間「空蓮房」では数々の著名な作家たちの展示も行ってきた谷口昌良さん。幼少期まで遡る写真との出会いから現在に到るまでを、近年刊行してきた谷口さんの写真作品集『写真少年』シリーズと最新刊である『空を掴め』に沿って紐解くインタビューです。中高生の頃のこと、写真を学んだ1980年代前後のニューヨークのこと、そして、家庭のこと。写真を軸に展開された様々なエピソードを聞きました。

1.写真少年1973-1979

小学生の頃に祖父の暗室作業を手伝ったときの驚きが原風景です。寺生まれ、寺育ちの私に、ものを代々伝えていくというある種の感覚がそこに覆いかぶさったのでしょう。写真をやっていた祖父、そして父もカメラを趣味として木村伊兵衛を講師に招いた会を開催していたりしていたので、代々継がれたものを継ぐお寺とともに、写真に対する想いが僕のなかで宿命観としてあったのでしょうね。それに対して、素直に驚き、感じ、育てていったのが写真少年の時代だったのだと思います。

中学受験のご褒美にカメラを買ってもらって熱心に撮影を始めたのですね。当時は写真雑誌がとても盛んで、そこを中心に表現が展開したり、批評がなされていました。アサヒカメラ、カメラ毎日、日本カメラは必ず見ていました。中学では、僕と先輩のふたりで写真部を立ち上げて、撮影したり、展覧会を開催したり。当時過激な表現で注目を集めていた森山大道や荒木経惟、あるいは植田正治を真似したりすることもあって、とても素直に写真を楽しんでいた時期でしたね。まさに写真少年でした。

中学の頃は写真とともにモダン・ジャズも大好きでした。写真の表現ではアレブレボケといった表現が最先端の刺激的なものとしてあって、それとジャズが自分のなかで溶け込んでいたんです。中学の学校カバンとカメラを下げながら新宿や渋谷のジャズ喫茶に通うのが日常でした。ませていたんですね(笑)。

高校生になると学校の勉強がつまらなくて。情熱が写真にばかり高まり、“僕は写真家になるんだ!” と思いはじめていました。学園祭でも作品を発表したりして。同時に銀座の画廊を回っている時に頻繁に会っていた写真家の安斎重男さんとも仲良くなり刺激を受けましたし、学校の美術教師も現代美術の作家だったので現代美術に対する写真の側からの憧れも持っていましたね。現代美術は写真の敵だ! なんて思っていながら、当時の表現全般に挑戦するような何か面白いことをしたいなあと考えていたんです。

高校の同級生には、音楽家としてその後活躍していく友人がいたり、詩を書く友人もいました。彼らからの刺激も受けながら、みんなで協力して、ビデオ、レーザー、8mm、バンドという空間を作って小劇場でパフォーマンスをしたんですよ。いろんな機械を揃えたり、レーザーもまだ弱いワット数ながら講習会に行ったりして使い方を覚えて。当時はそんなことをして最先端にいるような気分になっていたものですよ。一匹狼の写真表現の羨ましさだったのかなあ。

そんな写真少年だった高校生の最後、三年生のときに初めて個展を開催したんです。海をテーマにして撮影していた写真を纏めての展覧会です。それで弾みを付けて、写真家になろうといよいよ本格的に思って、海の向こうニューヨークに高校を卒業してすぐに渡ったのです。

2. 写真少年1979-1988 MY ROSE PERIOD IN AMERICA

まずアメリカでは写真をアカデミックにしっかり勉強したいという気持ちがありました。そのためにも、師匠と弟子のような関係で何かを受け継げるような、良い師匠を見つけたいとも思っていました。そこでニューヨークで当時最先端のことをしていたSchool of Visual Artsに入学し、出会ったのが、レオ・ルビンファインです。

当時のアメリカはジョン・シャーカフスキーらが古典を含め美術館で写真の価値付けを始めているところでした。同時にスティーブン・ショアとかジョエル・メイエロウィッツたち、それにレオも含め、カラーで写真を取る写真家も増えてきた時代ですね。ちなみに、そうした当時の新しいカラー写真の動きをニュー・カラーという纏め方をして当時のキュレーターが展覧会を開催したのですが、作家たちはそういう纏め方をされるのを全員反対していたんですよ。結果的にニュー・カラーという呼称が定着したのですが、そこら辺の事情も間近で見れたという刺激は大きかったですね。ゲイリー・ウィノグランドやリー・フリードランダーなどもいて、そういう写真家たちと生で会える喜びはすごいものがありました。

そうこうしつつ色々な講義も聞きながら、だんだんと身体で理解してくる部分がありました。私自身はずっとモノクロームで撮影をしてきたし、レオに最初に見せた作品も日本で撮った海の作品でした。けれども全然ピンと来てない様子で、なにも言わずに返されて、“なんだこのおじさんは?”なんて思いましたね(笑)。それが、課題のためにカラーにも触れるようになり、その面白さを知り、だんだんと馴染んでいった。するとあるとき、レオから“やっと君は得たね”というサインを受け取ったんです。まさに師匠と弟子のやり取りのように、言葉に置き換えるのが難しい体得感というか。それからはカラーで集中的に制作をしました。

私がニューヨークにいた時期にちょうど安斎重男さんもにいて、彼が住んでいたアパートに居候させてもらってたんですよ。そのアパートは、ダイアン・アーバスも自殺するまで住んでいた場所で、“彼女がここで最後のときを過ごしていたんだな”という実感がとてもリアルなものとして入ってきた。他にも当時のソーホーのギャラリー街でバスキア本人を見かけたり、キースヘリングもよく見かけました。今思えば写真に撮っておけばよかったんだけども(笑)。色々なことがあり、とても生き生きとしていたニューヨークの5年間でしたね。

アメリカでの時間が長くなるにつれ、永住権を取ってアメリカにいたいという気持ちも強くなっていました。浄土宗の開教使になれば永住権が取れたということもあり、修行のため一時帰国した後に、ロザンゼルスに布教のため行きました。ただ、多少なりとも英語ができたとはいえ、やはり仏教の精神的なものを英語で伝えるのは何かと齟齬も生じ、悩み、非常に疲れたのも事実です。ロスに日系人が多く、多少の日本語を理解したとしても、伝えることの難しさをひしひしと感じた。言語や生活様式が違うと、それはもう違うものであるという実感をしましたね。だから意欲的に写真も撮れず、むしろ仏教の本を読んだり、東西の文化の違いやアメリカ・ヨーロッパから流れてくるアメリカン・ブディズムといったものと闘っていた。哲学、宗教学、比較文化そういったものを独学で勉強したのですが、やはり限界を感じた。逆に学んだことは、だったら僕は日本に帰るべきだということだった。永住権を取って、写真と仏教の両立を試みたかったのですが、日本に帰ることを考え、ニューヨークに置いていた制作用の機材とかをピックアップする余裕もなく帰国することになったんです。

3. 写真少年1988-2011 生活と写真、そしてHome

日本に帰ってからは、しばらく写真から離れてみようと思いました。自分の行動や日常、そして結婚もしましたし、寺を継ぐことや私生活に重心を移して、写真を撮るという意識から積極的に離れようとしたんです。家族写真もコンパクトカメラで無邪気にごくごく普通に撮っていました。反面では、どこかで作品を作りたいという意識も抱えていたのですけどね。

少し波のある時代だったんですね。写真から離れたい、忘れたいのに、写真から離れられないという悶々とした気持ちに揺れていました。

寺を継ぐための稽古や修行、家庭を持ち子供を育てるーそれはとても充実した心踊る時間でしたが、やはり写真に対する想いは消えなかったんですね。でも自分で撮影して作品を作ってみても全く納得がいかなくて、他の写真家たちが撮った作品をコレクションしながら、自分の写真への問いをぶつけていました。

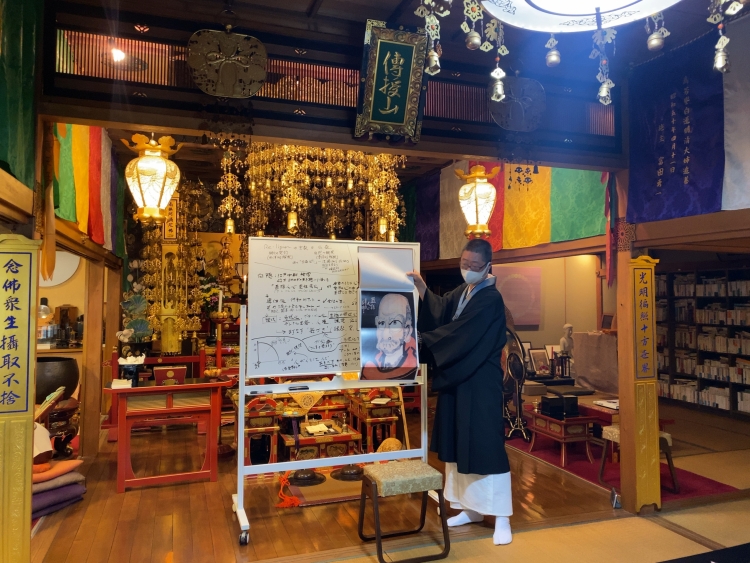

そして、孤独にそうした作品と向き合ってみたいという想いから寺の敷地内に瞑想の空間として空蓮房を作ったのが2006年です。当初は個人的な瞑想の場所として考えていたのですが、友人たちからも予想外の反響を呼び、色々な作家とともに展覧会を企画するようにもなりました。作品の解釈と仏教の布教を同じ地平で行うという試みでもあり、挑戦的なものでした。

そして流れてくる時の延長で起きたのが、2011年の東日本大震災です。あの時に改めて物質は消えるんだという仏教の教えを実感しました。昔から色々な写真家の作品をコレクションしていた自分に欲張りさを感じ、たくさんの作品から離れ、身軽にならなければという想いから日本の作家の作品はサンフランシスコ近代美術館に、海外の作家の写真は東京国立近代美術館に寄贈したんです。そんな写真少年3の時代でした。

4.空を掴め

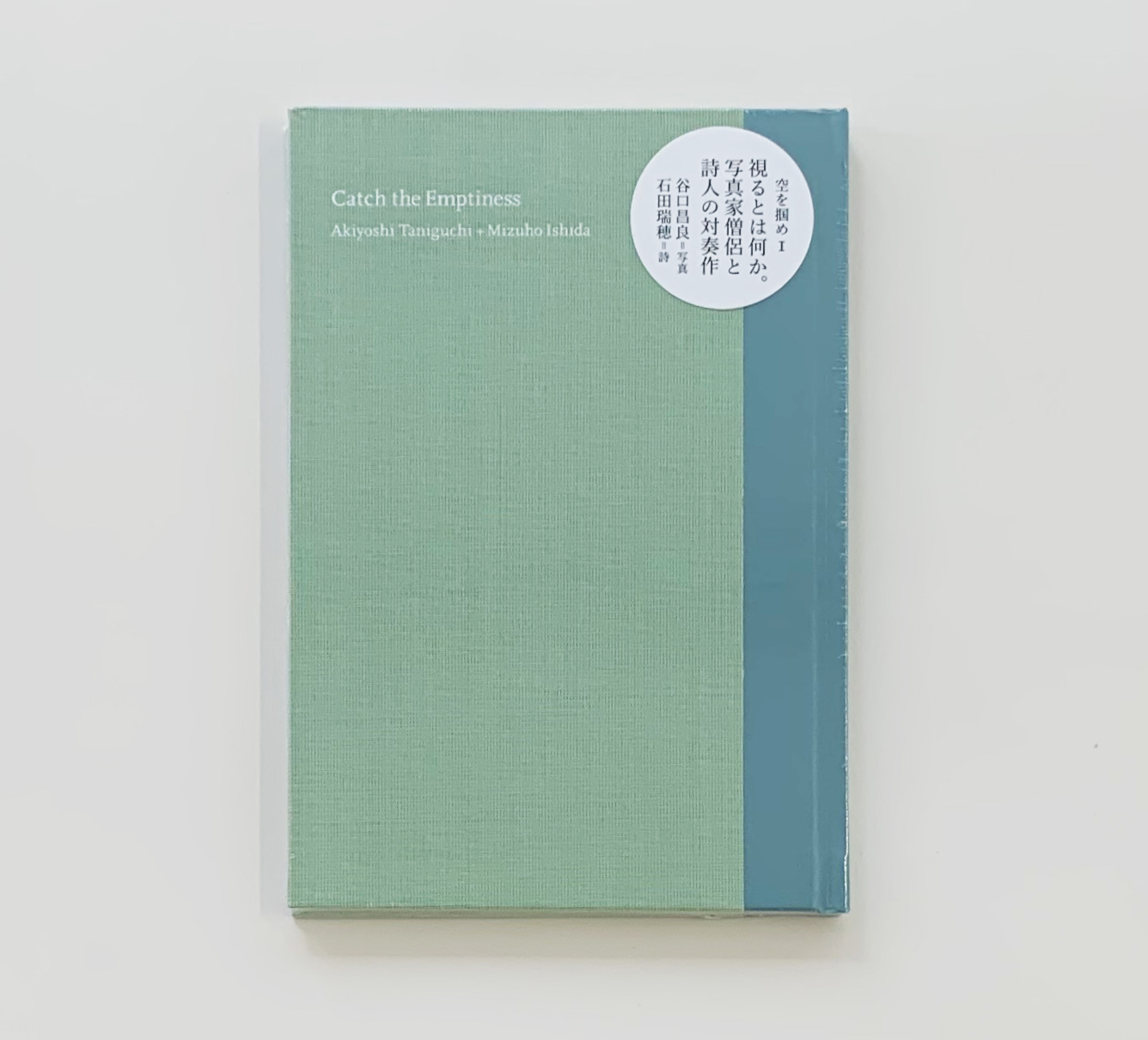

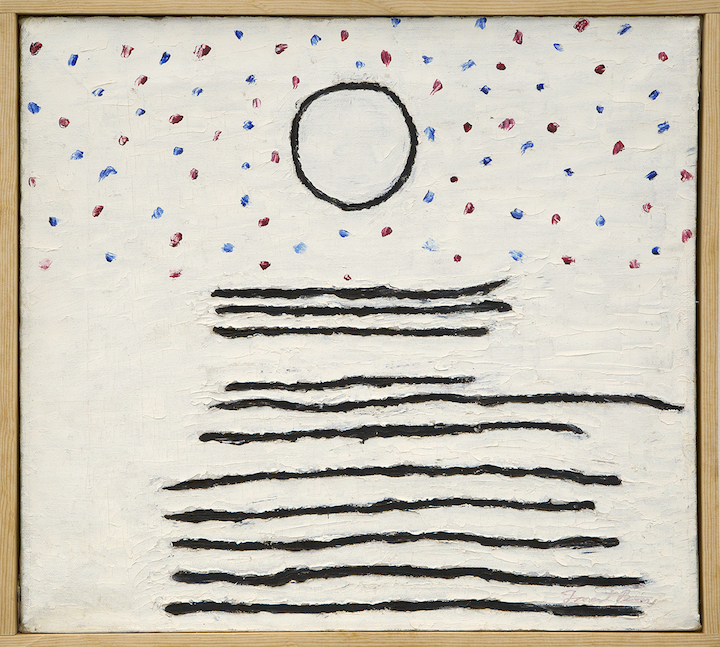

写真少年として作品集を纏め、空蓮房の活動も畠山直哉さんとともに本として纏め(『仏教と写真』赤々舎刊)、さて、もう一度自分にとって写真とは? 制作とは? という原点に立ち返ったのが『空を掴め』です。

ただし、そこには以前とは異なる自分が前提となっています。ニューヨークで写真を学んでいた頃の自分とは異なり、その後学んでしまった仏教の理論、それがすっかり自分のなかに定着しているんですね。ものとはなにか? ということを考えるようになった。以前は疑いなく認識していたものに対して、問いが立ってしまうわけです。なに? なぜ? という問いから始まる癖がついてしまった。

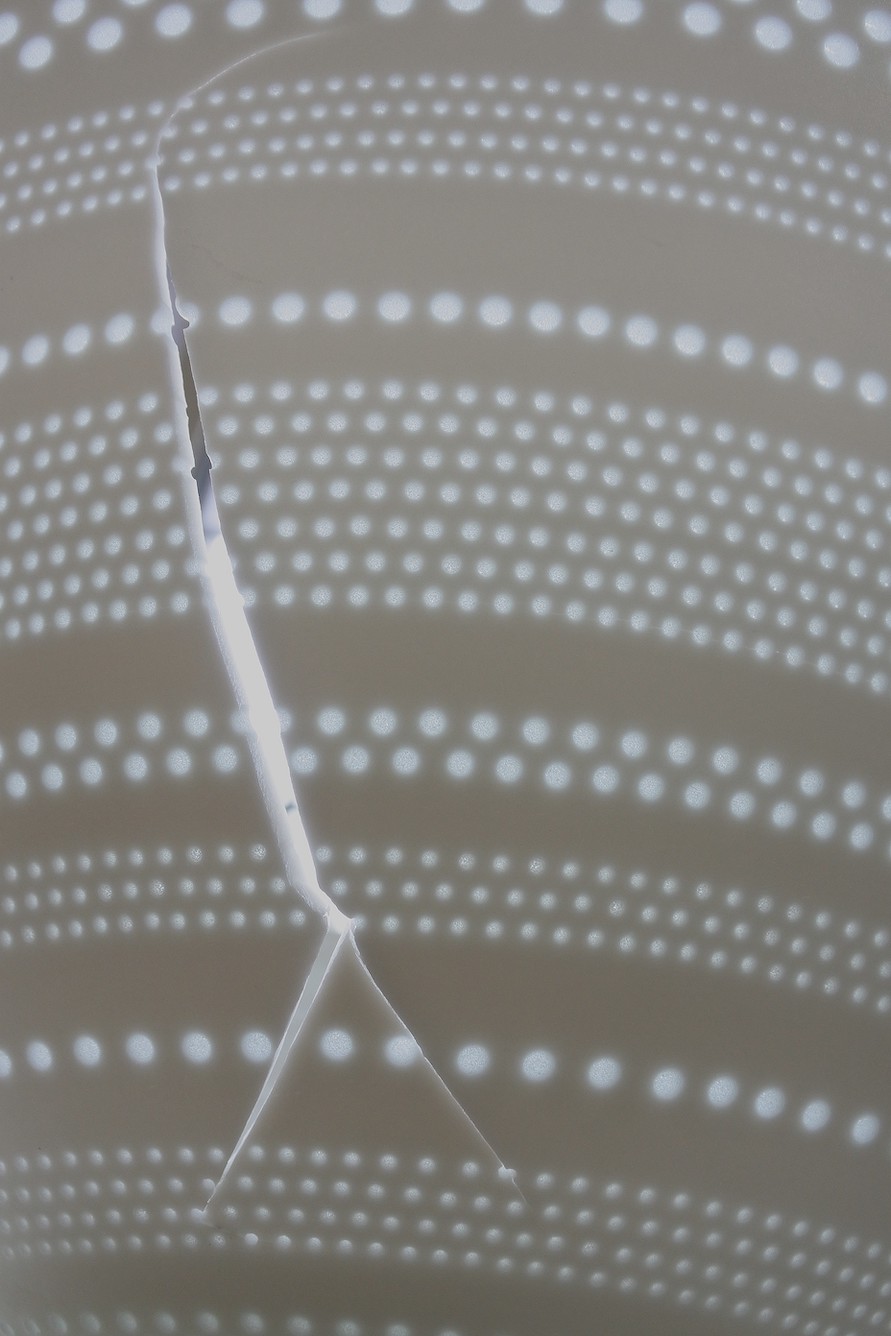

だから僕は、仏教写真家になってしまったんだと思います。ものとして意味を持つものの手前には光の反射物が存在しています。光なしでは僕たちは生きていけないわけですが、光について直接考えるということが、自分のなかでの課題になってきました。ピントを合わせる対象物そのものを全て消去してみたかった。存在と認識について考え、悟るための道具として写真を撮っているという実感があるんです。

自己意識で写真家になったとは思っていません。出家主義で僧侶になったわけでもありませんから。僕が寺に生まれ育ち写真に巡りあっただけの話です。不届きとは言われるでしょうが、宿命には勝てません。意図する意思や正義はつらい苦悩です。ただ頂いた命を正しさに向けて全うするだけですからね。

命は縁と宿命と思っていますから、人生の過程こそアートかもしれません。だって人は掴めないものを掴もうとしているのですから。法然と道元に深い関心を持ち禅浄一致論を考えますが、法然だって念仏に答えを出すも比叡山で空観を学んだ末に到達したものでしょう。見据えた上に出てきた答えです。かつては宿命を理論付けしようと思っていましたが、今は、ただ存在と認識と超越を美学の頼りとして、写真をその身体的霊性の杖として、そして人生の最後は極楽浄土の写真を撮ることを念じているのです。

問うて一生、死んで浄土ですから煩うことはそうありませんかね。ただ一生のディテールは世のため痕迹として残したいかなと言う気持ちはありますが、僕が浄土の写真を撮ったらそれらは全部無用になるでしょう。

谷口昌良

長応院住職。空蓮房房主。写真家。

作品集に『写真少年』シリーズ、写真家・畠山直哉との共著書に『仏教と写真』(赤々舎刊)、最新作に谷口の写真に詩人・石田瑞穂の書き下ろし詩作の入った詩画集『空を掴め』がある。

サンフランシスコ近代美術館のホームページ内にて谷口さんの紹介・インタビューも掲載されています。

あわせてご覧ください。SFMOMA website

各作品集は以下の公式オンラインショップよりご購入いただけます。

STORES オンラインショップ

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!