「Youth(仮)」古川日出男

この展覧会を鑑賞していろいろと結論が出る。若さ(Youth)について語る前に私たちは若者について語らなければならないのだ、等。だからそこからこの文章をスタートさせる。さて若者とはなんだ? どのように定義しうる存在なのだ? 私は三項目でこれが若者なんだぞと言えると思う。その一、若者は今のところ何者でもない。その二、若者には憧れの存在がいる。その三、若者はなんといって何者かになりたい。これらの三つの条件を満たす時に、圧倒的で絶対的な「若者」というのが私たちの目の前に現われる。そして大抵の私たちは、かつて三条件を満たした完璧な「若者」であったり、現在も「若者」期から脱け出せないで足掻いたりしている。

しかし本当に足掻いていたのか? 本当は満たされていたのではないか? ここだ、ポイントは。もしも完璧な「若者」が現前したとして、すでに「若者」の三条件のうちの一つ二つ、あるいは三つを喪失した人間は(それはあなたかもしれないが)、そういう彼や彼女に嫉妬する。なぜならば彼らは「足掻いているのに、満たされている」からだ。どういう矛盾なのだ、それは? なにゆえにそんなにも幸福なのだ、あなたたちは? 私はここでも、立ち止まって考える。……何者でもないが何者かになりたいし、憧れの誰かという存在(しかも複数。というよりも多数)もいる人間は、いったい如何なる輪郭をしているのか? モヤッとしているのである。フワフワッとしているのである。モヤモヤとしてフワフワであるがゆえに容易に他者と混じり合ってしまう、との特性を具える、のである。と私はひとまず言い切る。

つまり若さ(Youth)を主題にした表現は、この「混じり合い」を現出させねばならない。個々の作品や個々の人間=作家があるのではない・いるのではない、ということ。いや、あるのだしいるのだけれども、そこに「確立された自己(作家性・作家意識)」でもって他者を排除するという、そういうスタンスを持ち込まないこと。個性? 人格? あるよ、それは。もちろん。でも、そういうのが単にぶつかり合ったら、その空間には「幸福感」というのは生じないんだよ。で、「Youth(仮)」展にはそれがあった。

「Youth(仮)」展には空間内の、密度の違いがあった。光の濃度の違いがあった。このことは意識されているし計算されている。もしかしたら無意識が計算した。だから「意識されていない」とも言えるんだが、分析的なことを最初に綴っておけば会場の内部に入る前にそのギャラリーのウインドウには奈良美智と中原正夫のペインティングが左右に一つずつ飾られていて、それぞれのウインドウの隅には空いた酒瓶が立ち並ぶ。これらは空いているのだ。呑み終わっているのだ。つまり「その後」なのだ。奈良と中原のそのペインティングは完成されていて(よい意味で言っている)、その意味でも「その後」を感じさせる。すると会場内にあるのは? もちろん「その後」の前の時期、つまり若さ(Youth)の「渦中」だ、となる。その証しに、会場内の展示にもビールの缶は参加していた。しかし蓋は開けられていなかった。

しかし「渦中」とは単純な現在を指すのではない。いったん奈良作品の動線に導かれてみる。ウインドウに眼帯の子がいた。会場に入り、その正面の壁にも、眼帯の子がギターを抱えている(という絵がある)。これは北海道の TOBIU 芸術祭からやってきた。過去と、違う場所から。そのかたわら、ちっちゃな眼帯の子のフライヤーが貼りついている。bloodthirsty butchers のフライヤーであって、思わず奈良美智ジャケットのアルバム『banging the drum』を聴き返したいと思うけれども、それよりもギターでボーカルの吉村秀樹はもう死んだのだなと思い、このバンドのラスト・アルバムは『youth(青春)』だったと思う。遠い遠い昔のフライヤーだと思う。その時間。

そういう時間がちっちゃい空間にギュッとしていて、同じ壁面の右側には谷口正造の手による段ボール製のギターアンプがあって、その上にはいろんな人物の顔がある。ドローイングだの写真だの人形だのEPレコードのジャケットだのの、顔、顔、顔。ああ作家たちはここにいないのにいっぱいの人に迎えられた、というか、迎えられたいと願っている作家たち(それも「若者」期の作家たち)がここにいっぱいいる、と感じる。つまりギャラリーの、まず外側に立って、それからドアを開けて、一歩だけ内側に踏み込んだだけでも、ここまでを感じとる。私の場合はbloodthirsty butchers を聴いていたし TOBIU にも足を運んだ経験があるので。しかし鑑賞者はそれぞれが勝手に、自分なりのリンクを張るだろう。そして会場のその狭い空間……しだいに「ここは『部屋』だな」と認識するはずだ……に、あらゆる個人的な時間(あなたの個人史だ、つまり)を招集しはじめるだろう。

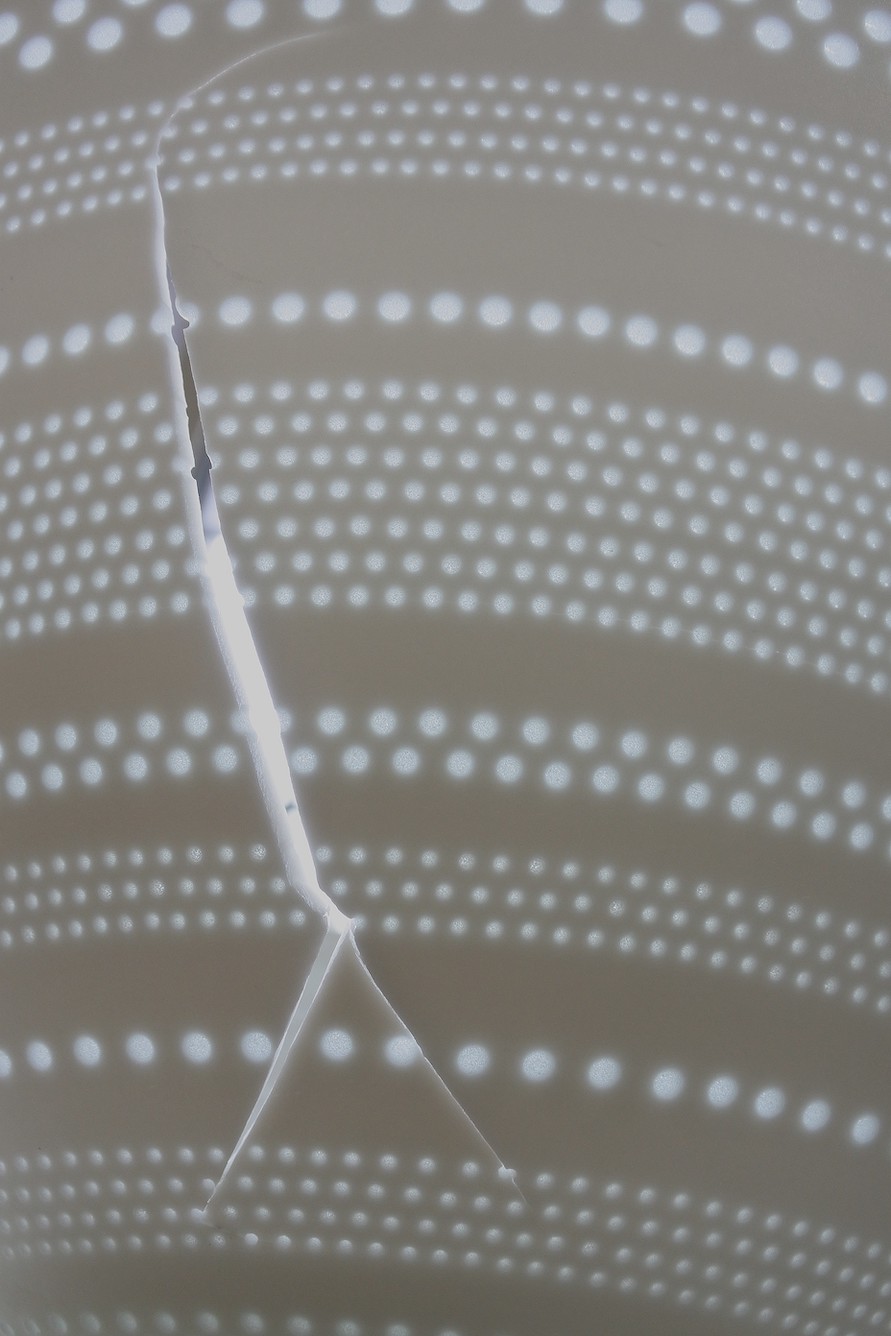

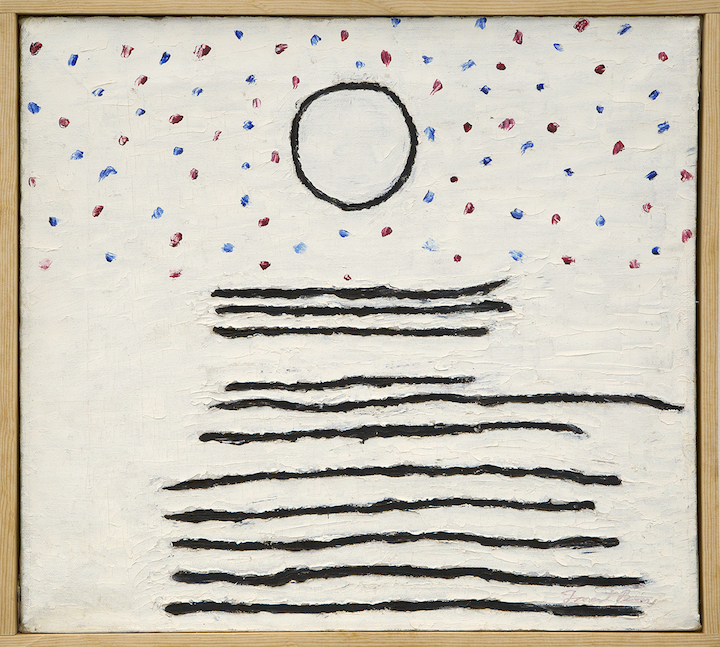

視線を上げても何かがある。ということは、つまり、視線を下げても何かがある。その「部屋」にはだ。この部屋には何人もが住んでいる。具体的には五人が住んでいる。この「部屋」に窓を設けているのは誰か? たぶん中原正夫であるように思える。額縁の油彩が、それは窓なのだ、と触覚をもって伝える。触らずとも感じられる触覚があり、それは手と手を取り合うだの足と足を突っ張り合うだのしている立体作品からも如実に伝わる。なんだろう、とてもラフで、生で、「そうなんだよ、そういうことをしていたんだよ」だの「そうなんだよ、そういうことをしたいんだよ。今だって」と言いたい衝動に駆られる。

いっぽうで額に入れられても上村洋一の描いたものは窓とは想わせない。窓は空の青さを呼び寄せる媒介物だが、すでに作品に青さも白さもあることで、作品そのものに視線を誘導する。そして視線を下ろさせる、するとテーブルに、ちっちゃなターンテーブルがあって白いというか透明というか、そういうEPレコードがあって、それから説明書き。「自由にかけてください。」とある。そこに上村の肉筆があって、レコードには上村の肉声がある。その肉筆は奈良美智の肉筆とどこかでフワフワッと、いやモワッと融合して、ああ孤立していないんだな「混じり合い」だなここは、この「部屋」は、と痛切に感じさせながら、さて上村と奈良の絵と文字(「旅立ち前夜」)に挟まれてナタリー・ホーバーグの手紙がある。当たり前だがアルファベットの英文で肉筆だ。アメリカからの手紙だな、と私は思うし、あなたも思う。

そしてエアメールと言えば。ナタリーの映像作品はその「部屋」のどまんなかのブラウン管テレビで上映されているのだけれども、このテレビは大量の封筒の束を台座にしている。エアメールもある。多数の(本当に大人数の、別々の人間たちの)肉筆がそこにある。それらは何十年分もの奈良美智宛ての手紙であり、あらゆる場所(空間)から、あらゆる歳月(時間)を越えて、そこに来た。で、ナタリーの映像作品「OCTOBER PEP」を見せてくれている。映像作品にはもちろん画像があるのだけれども、音もある。

音と若さ(Youth)については、この展示は、壁面の一カ所で堂々と大きな声で宣言というのをしている。英文で、だが、そこには「彼らの声だけは、よーく憶えている。名前や顔は忘れちゃっても」とある。そうだ、声(voices)だ。そしてだ、座っても構わないよと言われている「部屋」の椅子に座って、ナタリーのその作品「OCTOBER PEP」を鑑賞する、すると作品の音響以外に、これはレコード・プレーヤーが回っているからだが、上村洋一の音楽が、歌声が、同じ空間にある。二つは融合する。ほとんど癖になりそうな融けあい方をする。それから、ちょっと視線を外すと、床には段ボールの車が置かれている。音を出さないギターアンプだのなんだのを制作した谷口正造の手によって産み落とされた自動車。しかも奈良美智の手も、その立体作品(自動車)には加わっていた。のだと記憶している。違ったか? 違っていてもいい、大切なのは「混じり合い」があふれているぞと私が感じた、その実感の真正の度合いだ。それを共作だと私は感じた、若者たちはそういう輪郭を持っているのだからフワフワとモヤモヤと混じりながらそういうことをここでした、この「部屋」でした、と私は確信した。

それはつまり、孤立しなかった、ということだ。若者は孤独かもしれない。もしかしたら。しかしながら若さ(Youth)は孤立しない。これは仮説かもしれない。だが、そうした仮説を打ち出そうとしたのがこの「Youth(仮)」展だ、と私はひとまず打ち出してみる。

古川日出男(ふるかわ・ひでお)

小説家。1966年福島県生まれ。早稲田大学文学部中退。

1998年、長篇小説『13』でデビュー。第4作となる『アラビアの夜の種族』(2001年)で日本推理作家協会賞と日本SF大賞をダブル受賞。『LOVE』(2005年)で三島由紀夫賞、『女たち三百人の裏切りの書』(2015年)で野間文芸新人賞と読売文学賞をダブル受賞。2016年刊行の池澤夏樹=個人編集「日本文学全集」第9巻『平家物語』の現代語全訳を手がけた。その他の代表作に『サウンドトラック』(2003年:仏・伊語に翻訳)、『ベルカ、吠えないのか?』(2005年:英・仏・伊・韓・露語に翻訳)、『聖家族』(2008年)、『馬たちよ、それでも光は無垢で』(2011年:仏・英・アルバニア語に翻訳)、『南無ロックンロール二十一部経』(2013年)などがある。

文学の音声化としての朗読活動も行なっており、2007年に文芸誌「新潮」で朗読CDを、2010年には文芸誌「早稲田文学」で朗読DVD『聖家族 voice edition』を発表。宮沢賢治の詩を朗読したCDブック『春の先の春へ 震災への鎮魂歌』(2012年)も刊行している。

また他ジャンルの表現者とのコラボレーションも多く、これまでに音楽家、美術家、漫画家、舞踊家等との共演・共作を多数行なっているほか、2014年には蜷川幸雄演出の舞台のために戯曲『冬眠する熊に添い寝してごらん』を書き下ろした。

2011年の東日本大震災の後、自ら脚本・演出を手がける朗読劇「銀河鉄道の夜」の上演や、言葉と表現をテーマにワークショップなどを行なう「ただようまなびや 文学の学校」の主宰など、集団的な活動にも取り組み文学の表現を探究している。

近年は世界各地で開催されている文学イベントに度々参加し、講演や朗読パフォーマンスがいずれも高評を得ている。

-

2026年02月19日

つづくねっこシリーズ① 「とるにたるちいさいこと」abe yoshi

-

2025年04月22日

Gallery ? スタッフBlog 「トレヴァー滞在に寄せて」

-

2025年03月15日

Gallery ? スタッフBlog 「30分間の孤独」

-

2025年03月08日

Gallery ? スタッフBlog 「ふたりの対話」

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 古橋まどか

-

2022年08月03日

最近の3つ(くらい) 関川航平

-

2022年07月20日

「B面」- 今日 が 柵になる

-

2022年04月29日

テラ塾 第1クール「お寺でアートを考える(気づきの回復)」 レポート

-

2022年01月27日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月15日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年12月09日

谷口住職のほろ酔い日記(雑記) -

2021年09月02日

L_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年08月15日

C_C.L.A.S.(S) 松﨑友哉

-

2021年05月20日

「Youth(仮)」奈良美智インタビュー

-

2021年05月03日

「Youth(仮)」古川日出男

-

2021年05月03日

「Youth(仮)の先に」 ナタリー・ホーバーグ

-

2021年04月16日

「Youth(仮)」 展覧会レビュー 石川嵩絋

-

2021年02月18日

「B面」- HEY ヤン・ボー HEY HEY HEY HEY

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(後編)

-

2021年02月13日

ロンドンのMomosan Shop、水谷桃子さんインタビュー(前編)

-

2021年01月15日

「B面」-アーティスト・田幡浩一さんとその作品と

-

2020年11月14日

ふたつの場所 松﨑友哉

-

2020年08月20日

写真少年から仏教写真家へ 谷口昌良さんの歩み

-

2020年06月16日

バック・トゥ・ザ・職場 松﨑友哉

-

2020年06月06日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.003 / ゲスト: Nerhol(ネルホル)」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月31日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (後篇)

-

2020年05月30日

ロンドンのCafe OTO、山本景子さんインタビュー (前篇)

-

2020年05月25日

最近の3つ(くらい) 松﨑友哉

-

2020年05月23日

「The Purpose of Art – 表現とともに生きる vol.002 / ゲスト: 小左誠一郎」ラジオ by 疾駆, the Yutaka Kikutake Gallery magazine 開催

-

2020年05月20日

最近の3つ(くらい) 新里明士

-

2020年05月16日

アーカイブと放送後記「The Purpose of Art 表現とともに生きる」vol.001 -

2020年05月13日

最近の3つ(くらい) 平川紀道

-

2020年05月08日

最近の3つ(くらい) 飯田竜太(Nerhol)

-

2020年05月05日

シロアリのアート 松﨑友哉

-

2020年05月02日

最近の3つ(くらい) 小林エリカ

-

2020年04月28日

最近の3つ(くらい) 本山ゆかり

-

2020年04月23日

アート・シャトル特別版 新型コロナウィルスによる危機管理とセールスの間で揺れる現代アート

-

2020年04月23日

New Rules, New Normal_04 松﨑友哉

-

2020年04月16日

New Rules, New Normal_03 松﨑友哉

-

2020年04月10日

New Rules, New Normal_02 松﨑友哉

-

2020年04月01日

New Rules, New Normal_01 松﨑友哉

-

2020年01月31日

彼女たちは待っていた 小林エリカ

-

2020年02月13日

魔法の絵筆 アーティストへの10の質問―松﨑友哉

-

2020年01月30日

展覧会紹介シリーズ「B面」01 松﨑友哉 トリ抜け

-

2019年12月24日

「アーティスト・カクテルズ―愛すべきアートの話し」開催 -

2019年12月23日

ホームページ、リニューアルしました!